VOL.140 · November 2023

R&D HRD 연구

R&D팀의 조직문화 키워드 :

지식 네트워크

손정은 부연구위원 (jeson@kird.re.kr)

데이터를 통해 본 연구책임자와 참여연구원의 인식 차이

과학기술 분야 연구개발(R&D) 프로젝트는 다양한 구성원의 전문성과 협업을 기반으로 이루어집니다. 단기간에 혼자의 힘만으로 결과를 도출하기 어려운 연구의 특성상, 연구실의 조직문화는 R&D 성과 창출에 영향을 미치는 요소 중 하나인데요. 국내 연구기관들은 바람직한 R&D 팀 문화를 갖추고 있을까요? 이번 기사에서는 ʻ2022 과학기술 인재개발 실태조사’ 데이터를 바탕으로 연구책임자와 참여연구원 간의 인식 차이를 들여다보고자 합니다.

협력적이고 건설적인 팀 vs 스트레스 가득하며 불안한 팀

ʻ우호적인(friendly)’, ʻ협력적인(collaborative)’, ʻ건설적인(supportive)’, ʻ경쟁력 있는(competitive)’ 이 몇 가지 단어의 나열에서 어떤 분위기가 떠오르시나요? 학술지 《네이처 Nature》의 Leadership problems in the lab(연구실의 리더십 문제) 논문에서는 3,200명 이상의 과학자를 대상으로 본인의 연구실 문화에 대해 질문했습니다(Noorden, 2018). 대부분의 연구책임자와 참여 연구원이 연구실의 문화에 대해 긍정적인 답변을 보였는데요. 반면, 일부 14%의 참여 연구원은 ʻ스트레스 받는(stressful)’, ʻ불안한(tense)’, ʻ불쾌한 (toxic)’ 등의 부정적 키워드로 응답했습니다.

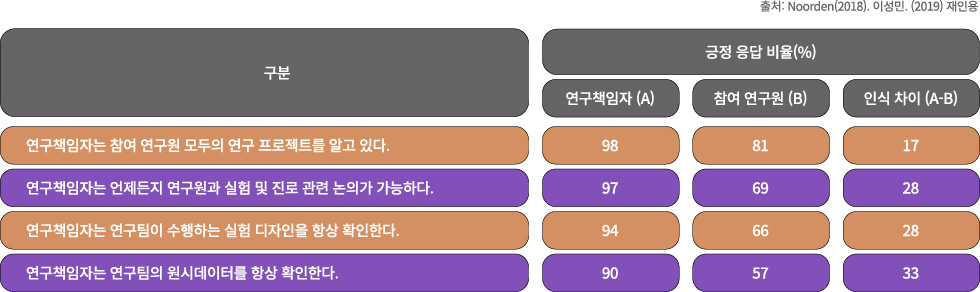

이 연구에서 흥미로운 부분은 연구실 문화를 바라보는 연구책임자와

참여 연구원 간의 인식 차이입니다.

비교분석 결과, 연구팀 원시데이터 (raw data) 확인(33%), 실험 디자인

확인(28%), 실험 및 진로 관련 논의(28%), 프로젝트 관리(17%) 등의 순으로

인식 차이가 큰 것으로 나타났습니다. 하나의 현상에 대해 연구책임자와

참여 연구원 간의 인식 차이가 명확히 존재한다는 점에서 서로의 상황을

이해하려는 태도와 소통이 필요하다는 점을 시사합니다.

〈표 1〉 연구실 문화에 대한 연구책임자와 참여 연구원의 인식 차이 비교

조직문화 키워드 ➀ : 연구팀의 활발한 지식 공유(Knowledge Sharing)

그렇다면, 한국의 연구실 문화는 어떠할까요? 조직문화를 바라보는 연구책임자와 참여 연구자 간의 간극이 존재하고 있을까요? KIRD의〈2022 과학기술 인재개발 실태조사〉결과 중 연구개발 인력 1,529명을 대상으로 R&D팀의 리더(연구책임자) 640명과 구성원(참여 연구원) 889명으로 구분하여 비교 분석해보았습니다.

먼저, 팀 내에서의 지식 공유(Knowledge Sharing)에 관한 결과를 살펴보면, 연구책임자와 참여 연구원 모두 평균 3.79점으로 비슷한 인식 수준을 보였습니다. 세부 문항별로 답변 결과를 보면, 연구책임자는 동료들에게 알려주는 측면에서 긍정적 응답이 많았고 참여 연구원은 주위 동료들에게 물어보며 지식을 얻는 측면에서 긍정적 응답을 보였습니다.

* (인식 차이) = (연구책임자 인식 수준 - 참여 연구원 인식 수준) / (참여 연구원 인식 수준) 표준화한 값

〈표 2〉 연구책임자와 참여 연구원 간 인식 차이 비교: 지식 공유

내부 구성원 간의 ʻ지식 공유’는 R&D 성과를 높이는 데 중요한 요소 중 하나입니다. 팀 차원에서 지식 공유는 연구자 간 아이디어나 정보 등을 공유하는 행위와 관련이 있는데요(황호민·이상곤·박종태, 2018). 팀 차원의 지식 공유를 장려하는 조직은 새로운 아이디어를 얻고 혁신 활동을 촉진할 수 있습니다(Darroch & McNaughton, 2002). 팀 내에서 ʻ지식을 전달하는 사람’과 ʻ질문하는 사람’으로 역할과 인식의 차이는 조금씩 존재할 수 있습니다. 중요한 것은 편하게 질문하고 지식을 공유하는 분위기를 함께 만들어가려는 노력이 아닐까요?

조직문화 키워드 ➁ : 사회적 네트워크(Social Network)

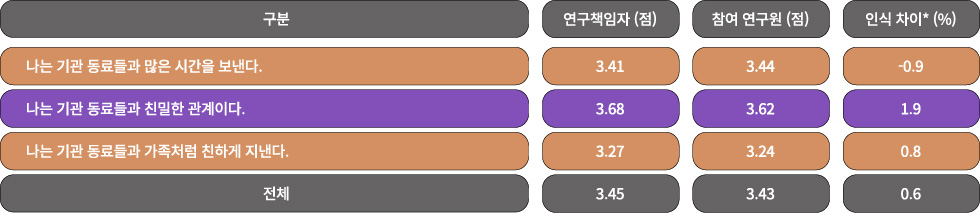

두 번째로, 사회적 네트워크에 대한 연구책임자와 참여 연구원 간 인식을 살펴보겠습니다. 네트워크는 크게 ➀연구팀 내부 구성원과의 관계, ➁외부 연구자와의 관계 두 가지로 나누어 분석했습니다. 실태조사 데이터(KIRD, 2023)에서 연구책임자와 참여 연구원의 ʻ내부 결속력’에 관한 인식 수준을 살펴보면, 연구책임자는 평균 3.45점, 참여 연구원은 3.43점으로 나타나 전반적인 인식 수준이 비슷한 것으로 나타났습니다.

* (인식 차이) = (연구책임자 인식 수준 - 참여 연구원 인식 수준) / (참여 연구원 인식 수준) 표준화한 값

〈표 3〉 연구책임자와 참여 연구원 간 인식 차이 비교: 사회적 네트워크(내부 결속력)

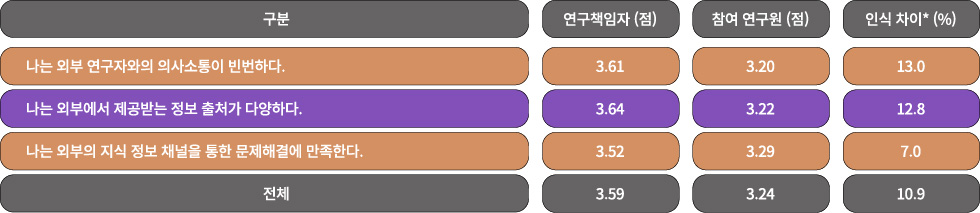

다음으로, ʻ외부 매개성’에 관한 인식 수준을 살펴보면, 연구책임자가 3.59점, 참여 연구원이 3.24점이며 두 집단 간의 인식 차이는 10.9%로 나타났습니다. 외부 연구자와의 소통 빈도, 지식 출처의 다양성 등 외부 네트워크에 대한 인식 차이를 발견할 수 있었습니다. 다양한 학제적(interdisciplinary) 융합 연구가 강조되면서 외부 연구자와의 협력 또한 중요한 활동 중 하나일 텐데요. 인식의 차이를 발견했다면 R&D팀 내의 내부 결속력을 다지는 활동과 더불어 외부 R&D팀 혹은 연구자와의 네트워킹 활동에 적극적으로 참여해보는 건 어떨까요?

* (인식 차이) = (연구책임자 인식 수준 - 참여 연구원 인식 수준) / (참여 연구원 인식 수준) 표준화한 값

〈표 4〉 연구책임자와 참여 연구원 간 인식 차이 비교: 사회적 네트워크(외부 매개성)

더 많은 R&D팀의 조직문화 키워드가 궁금하시다면?

아래 링크에서 ‘우리는 바람직한 R&D 팀 문화를 갖추고 있을까?’ 아티클을

읽어보세요.

[참고문헌]

Van Noorden, R. (2018). Leadership problems in the lab. Nature,

557(7705), 294-296.

이성민. (2019). 청년과학자와 교수, 연구실 문화 인식 차이 비교.

한국연구재단 R&D Brief.

국가과학기술인력개발원. (2023). 2022 과학기술 인재개발 통계집.

국가과학기술인력개발원.

Darroch, J., & McNaughton, R. (2002). Examining the Link between

knowledge management practices and

types of innovation. Journal of Intellectual Capital, 3(3),

210-222.

황호민, 이상곤, & 박종태. (2018). 팀 내외 지식공유가 R&D 성과에 미치는

영향: 연구개발단계의 조절효과를 중심으로.

한국IT서비스학회지, 17(4), 191-208.

Contractor, N. S., & Monge, P. R. (2002). Managing knowledge networks.

Management Communication

Quarterly, 16(2), 249-258.