VoL 131. March 2023

자연 모방한 바이오 센서로 송곡과학기술상 수상

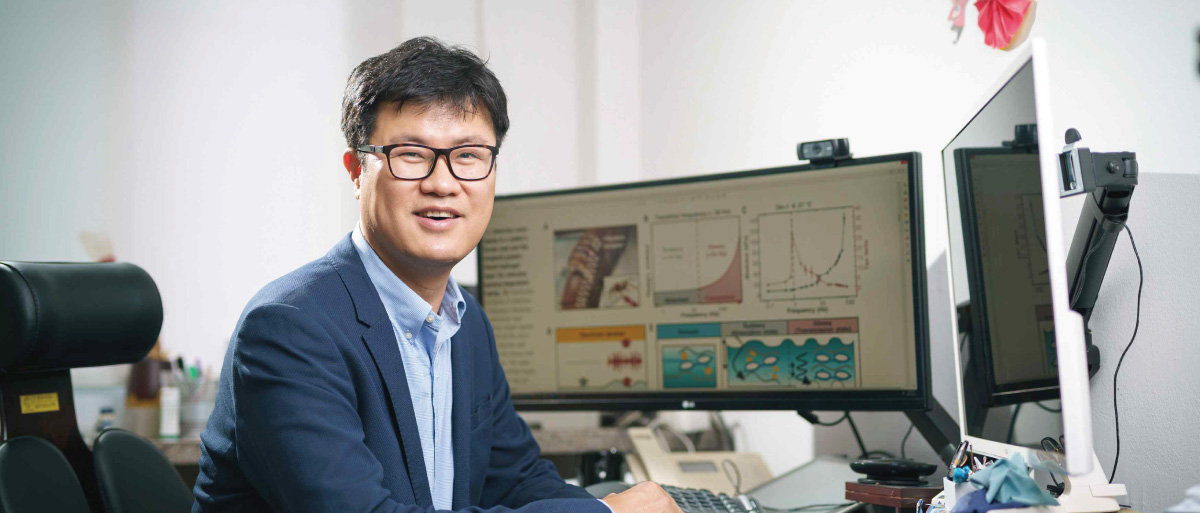

송곡과학기술상을 수상한 김태일 교수

지난 2월 10일 한국과학기술연구원(KIST)이 서울 성북구 본원에서 개원 기념식을 갖고

김태일(46) 성균관대 화학공학과 교수에게 제25회 송곡과학기술상을 수여했다.

이 상은 KIST 초대 원장과 제2대 과학기술처 장관을 지낸 고 송곡(松谷) 최형섭 박사가 기탁한 기금으로 1999

년 제정됐다. 금속공학자이자 과학행정가였던 고인을 기려 신소재개발연구와 과학기술정책관리 분야에서 수상자를 선정하고 있다. 올해는

신소재개발연구에서 수상자를 내는 순서였다.

김태일 교수는 거미 감각기관을 모사한 의료용 바이오 센서를 구현한 공로로 수상했다.

금속이나 반도체 같은 전통적인 신소재가 아니라 바이오

분야에서 수상자가 나온 것은 지난해 한세광 포스텍 교수가 당뇨 진단용 스마트 콘택트렌즈 개발 성과로 수상한 데 이어 두 번째이다.

김태일 교수는 시상식 직후 가진 인터뷰에서 “최근 신소재 연구는 생명과학과 화학공학, 기계공학 등 다양한 학문 분야가 융합하는 추세”라며

“특히 자연을 모방해 다양한 소재가 개발되고 있다”고 말했다.

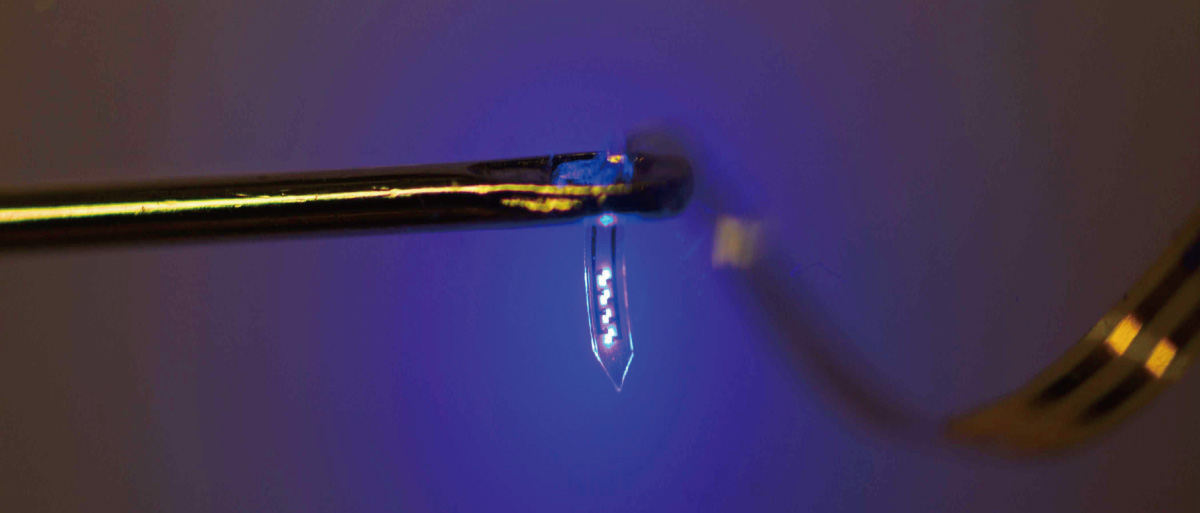

머리카락보다 얇은 마이크로 LED가 바늘 귀에 들어가는 모습

김 교수는 2014년 국제 학술지 네이처에 거미의 진동 감각기관을 모사한 초고민감도 센서를 발표했다.

김 교수는 “거미는 발목에 있는 작은

균열을 이용해 미세한 진동을 감지한다”며 “거미 다리의 딱딱한 외골격은 백금 박막으로, 내부의 부드러운 살은 고분자 물질로 대체한

센서를 만들었다”고 말했다. 거미 발목처럼 미세한 균열이 벌어지거나 좁혀지면 전기저항이 달라지는데 이를 전기신호로 바꿔 진동을 감지한다.

특히, 그는 지난해 사이언스에 거미 센서를 한 단계 발전시킨 성과를 발표했다. 바로 거미의 선택적 감각을 모방한 것이다. 거미는 거미줄이

흔들리는 것을 느끼고 먹잇감이 걸렸는지 안다. 하지만 비와 바람에 흔들리는 진동에는 반응하지 않는다. 김 교수는

“낮은 주파수 진동은 거미에겐

일종의 노이즈(noise·잡음)이고 먹이가 거미줄에 물려 흔들릴 때 발생하는 고주파 진동만 골라 감지한다고 설명했다.

김 교수는 거미 다리에서 사람 무릎의 연골 역할을 하는 큐티클 판이 고주파 진동이 올 때만 딱딱해지는 것을 모방해 새로운 소재를 개발했다

거미를 모방한 소재로 의료용 센서를 만들면 환자가 움직일 때 나는 각종 잡음은 빼고 원하는 생체신호만 감지할 수 있다.

건강한 사람도 걷거나 뛰면서도 매우 민감한 생체신호를 측정할 수 있다. 김 교수는 “기계적인 움직임을 감지하는 고성능 센서를 만들어 10년 연구해보니

잡음 문제가 많았다”며 “거미 다리의 큐티클 판이 충격을 다르게 흡수하는 것을 보고 잡음을 없앨 아이디어를 얻었다”고 말했다.

거미 다리에 사람 무릎의 연골과 같은 충격 흡수 조직이 있다는 사실은 이미 1980년대부터 알려졌다. 김 교수는

거미 연구를 센서에 연결

시켜 부가가치를 높인 셈이다. 김 교수는 “거미 센서로 심장에서 특정 신호만 계속 감지할 수 있으면 부정맥으로 인한 돌연사를 막을 수 있다”며

“파킨슨병이나 자폐 환자에서 뇌 신호도 같은 방법으로 감지하면 필요할 때만 약물을 투여하고 전기 자극을 줄 수 있다”고 말했다.

일상에도 도움을 줄 수 있다. 사람이 인지하지 못하는 진동은 그대로 두고 문제가 되는 소음만 차단하면 사회적 문제인 아파트 층간 소음을

해결할 수 있다.

김태일 교수는 성균관대 화학공학부를 나와 2009년 서울대 화학생물공학부에서 박사학위를 받았다. 이후 2013년까지 미국 일리노이대의

존 로저스 교수 실험실에서 박사후 연구원을 지냈다. 로저스 교수(현 노스웨스턴대 교수)는 몸에 달라붙어 건강 상태를 실시간으로 파악할

수 있는 이른바 ‘전자 피부’의 대가이다.

김 교수는그곳에서 LED(발광다이오드)를 바늘 끝에 붙일 정도로 작게 만들어 뇌에 집어넣는 연구를 했다.

생쥐는 유전자를 변형해 뇌에

빛이 들어오면 쾌감을 주는 도파민을 분비하게 했다. 생쥐 뇌에 마이크로 LED를 넣고 작동시키면 생쥐가 싫어하는 밝은 곳에 계속 머물렀

다. 뇌에서 도파민이 분비된 것이다. 2013년 이 결과가 사이언스에 실렸다.

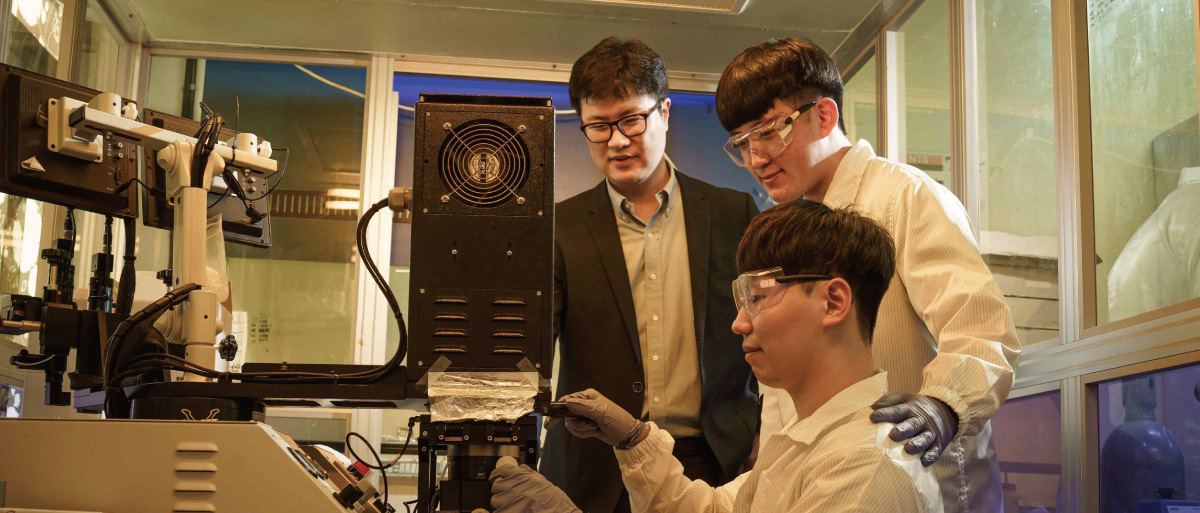

김태일 교수가 대학원생들과 연구를 하고 있는 모습

김 교수는 세계적 학술지에 잇따라 논문을 발표한 성과는 실험실의 독특한 노하우 덕분이라고 했다.

그는 “실험실에 연구원이 20명 정도인데 세미나를 하면 10분 발표, 50분 토론이 원칙”이라며

“토론을 통해 거미 센서의 잡음을 없애는 방법같은 창의적인 아이디어가 다 나온다”고 말했다.

최근 대학 실험실마다 대학원생이 부족하다고 난리이다. 김 교수는 “숫자보다 연구에 열의를 가진 학생이 줄었다는 것이 더 큰 문제”라고

말했다. 미국도 어려운 공부를 안 하려는 분위기지만 아직도 무조건 연구를 잘 하려고 전 세계에서 유학을 오는 학생들이 많다. 이에 비해

한국은 이공계 기피 현상이 있어 어려움이 있다는 것이다.

김 교수는 해결책은 최선의 교육을 하는 것이라고 말했다. “답을 못해도 좋으니 계속 질문을 하라고 유도합니다. 그 질문이 다음 논문의 주제가

될 수도 있습니다.” 그는 “이론을 배우면 장비를 직접 다뤄보고 소자를 만드는 체험형 학습으로 연구에 대한 동기를 부여할 수 있다”며

“궁금한 점에 대해 스스로 답을 찾는 재미를 느낄 수 있으면 훌륭한 연구자로 성장할 수 있다”고 말했다.

이영완 조선비즈 과학전문기자, ywlee@chosunbiz.com