VoL 131. March 2023

R&D HRD 연구

박사후연구원

경력개발 현황 및

지원 방안

황준선 부연구위원, jshwang@kird.re.kr

※ 본 내용은 ‘R&D 인재성장 Issue Paper’의 원고를 발췌·요약 하였습니다.

“전담기구 신설을 통한 전문성 강화와

네트워크 지원이 핵심”

최근 주요국 간 기술패권 경쟁이 심화되는 가운데, 미래 과학기술을 선도할 청년 과학기술인력의 육성 및 확보가 주요 이슈로 부상하고 있습니다. 본 연구를 통해 청년 과학기술인력의 경쟁력을 높이기 위해 우리나라와 주요국은 어떤 지원을 하고 있는지 살펴보고, 나아가 KIRD의 지원 방향을 제안하였습니다.

1. 박사후연구원의 정의 및 지원 필요성

국내⋅외 정의를 살펴보면 “박사후 연구원” 이란 박사학위를 취득한 후, 전문성을 높이기 위해 임시적으로 ‘연수’하는 인력으로 통칭된다 박사후연구원은 연구자 생애주기에서 가장 창의성이 높고 연구 활동이 왕성하고1), 경력성장의 초기 단계로서 전주기적 진로 및 경력개발에 매우 중요한 시기2)이다. 그러나, 현실적으로 개인이 선택한 경력경로라는 인식과 비정규직 연구원이라는 신분적 한계로 인해, 이들의 역량 및 경력개발은 개인의 영역으로 다루어져 연수기관 내의 지원에서 소외되어 왔다. 박사후연구원이전문성을 높여야 하는 시기임에도 불구하고 재정 중심의 지원과, 연수책임자를 통한 지도에만 의존한다면, 공공자금을 통해 양성된 우수한 인적 자본의 활용도가 저하되는 문제가 발생할 수 있다. 3) OECD(2021)는 박사후연구원의 불안정성 감소를 위해, ‘예측 가능한 직업 전망 제공’, ‘폭넓은 전문적 경력개발 및 훈련 제공’을 권고하고 있으며, 국내 연구에서도 재정 지원 이외의 차별화된 지원 요구를 시사하고 있다. 4)

2. 국내외 박사후연구원 지원 현황

[국내 지원현황]

주요국의 박사후연구원 지원은 어떻게 이루어지고 있을까? 먼저

우리나라는 박사후연구원 등 청년 과학기술인을 위한 직접적 정책을 수립한다.

21년 제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획(21-25)에서는 청년 연구자 성장 지원정책 수립을 위한 소통채널 마련, 펠로우십 확대, 박사후연구원 중심 연구단(KIURI) 사업 신설 등의 전략이 도출된 바 있다.

또한 지난 12월 발표된 제5차 과학기술 기본계획(23-27)에서는 경력개발 지원이 명시화된 점이 특징이다.

사업의 경우, 세종과학펠로우십(일반, 국외), 박사후 국내외연수(국내, 국외), 창의도전연구기반지원, 출연연맞춤형인력양성 등 총 6개 재정지원 사업을 통해 박사후연구원의 연구 활동을 지원하고 있다.

그러나수혜 비율이 주요국에 비해 낮고, 최근 사업 규모가 줄어드는 추세에 있어 박사후연구원이 연구를 계속하는데 어려움이 있을 것으로 판단된다.

출연연맞춤형인력양성 사업은 직무교육, 경력개발 교육, 전문기술 교육을 제공하며, 현장 간담회, 연수성과 교류회 등 네트워크를 지원한다는 점에서 다른 재정지원 사업과 큰 차이가 있다.

우리나라 박사후연구원은 대학과 정부 출연연구소를 중심으로 재직하고 있으나, 규모가 주요국에 비해 작다. ’19년 채용 공고를 기준으로 연간 채용 규모를 추정하면 KAIST 334명, 연세대 91명, 서울대 76명

수준이며, 정부출연연구소는 인력 통계를 통해 추정할 경우 ‘19년 기준으로 평균 44명의 박사후연구원이 재직하고 있는 것으로 추정된다.

이렇듯 작은 재직 규모와 비정규직 연구원이라는 한계로, 각 연수기관은 박사후연구원을 위한 지원 체계와 프로그램을 갖추지 못하고 있다.

[주요국 지원현황]

반면 주요국은 박사후연구원 지원을 전담하는 총괄 기관이 정책연구, 경력개발 가이드 수립, 통계조사 등을 수행하고 각 연수 기관은 교육, 멘토링, 네트워킹 등의 지원 프로그램을 제공하고 있다.

*미국은 전담 기구인 박사후연구원협회(NPA, National Postdoctoral Association)가 경력개발 지원제도 수립, 가이드 개발, 실태조사 등의 총괄 업무를 추진한다. Harvard, Stanford,

MIT 등 주요 대학은 역량개발 교육, 멘토링, 진단 서비스를 직접 지원하며, 일부 대학은 연합 기관인 ‘Postdoc Academy’를 설립하여 프로그램을 운영한다. 공공 분야에서는 NIH가 박사후연구원 지원

조직을 두어 교육, 상담, 네트워킹, 멘토링, 진단을 제공한다

*독일은 정부 주도로 2009년 박사 및 박사후연구원 교육과 훈련을 전담하는 대학원 고급 교육 협회UniWiND를 설립하여 운영중이다. 또한 각 연수기관 단위에서는 아헨공과대학, 뮌헨대학 등 주요대학과 4대 연구협회를

중심으로 R&D 역량강화 교육, 멘토링 및 네트워킹을 지원한다.

*영국은 박사후연구원 뿐 아니라 전체 과학기술인력을 지원하는 CRAC(The Careers Research and Advisory Centre)를 1964년 설립하고, 경력, 교육·고용 관련 연구를 수행하고, 캠브리지

‘Postdoc Academy’, 옥스퍼드 ‘Postdoc Portal’ 등 주요 대학별 박사후연구원 전용 포털을 구축하고, 대학별 지원 프로그램을 제공하고 있다

3. 국내 박사후연구원 경력개발 인식 및 실태

박사후연구원의 진로 고민 여부 조사 결과, 응답자의 86%가 진로에 대해 고민하고 있으며, ‘매우 고민하고 있음’ 응답 비율이 40%로 가장 높았다. 고민의 주된 내용은 취업준비 부족(38%)과 진로 불확실성으로 인한 심리적 어려움(38%)으로 나타났다. 특히, 단기간 연구성과 창출이 우선시 되어 취업 준비 혹은 경력정보에 부족함을 느끼고, 불투명한 계약전망으로 연구 연속성에 대한 불안감을 느끼고 있는 것을 알 수 있었다.

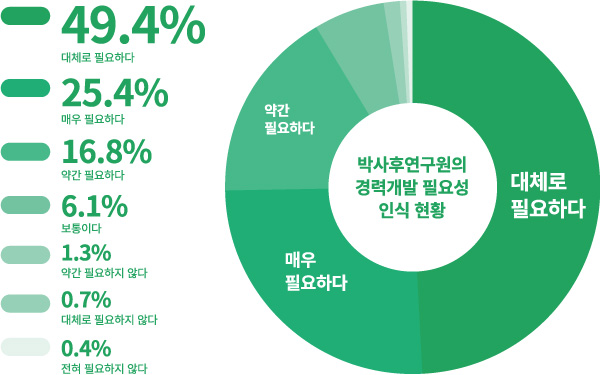

[그림 1] 박사후연구원의 경력개발 필요성 인식 현황 (N=555)

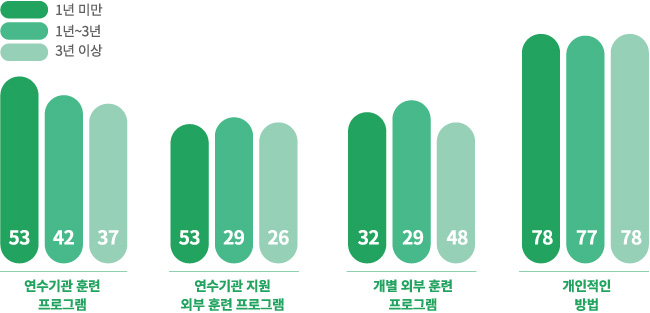

경력개발 인식 조사에서 박사후연구원 응답자 다수(91.6%)가 경력개발이 필요한 반면, 경력개발 활동 참여도는 낮은 실정이다.경력개발 활동 참여도는 평균 4.36점으로, 응답자 중 48.8%가 경력개발 활동에 참여하고 있는 것으로 나타났다. 특히, 대내외 훈련 프로그램 참여도를 조사한 결과, 박사후연구원 다수(78%)가 개인적인 방법으로 학습하고 있으며, 연수기관 내 경력개발 체계와 프로그램의 부재로, 재직 기간이 늘어날수록 연수기관 훈련 프로그램 참여는 감소하고, 외부 훈련 프로그램 참여는 증가하는 것으로 나타났다.

[그림 2] 박사후연구원의 경력개발 참여 프로그램 (N=555)

박사후연구원은 향후 경력개발을 위해 연구책임자 경험(22.6%), 경력개발 네트워킹 기회 제공(21.2%), 협력연구 기회(19.6%), 일자리 정보(17.2%), 경력개발 정보(12.5%)를 희망하였으며, 정부의 재정지원 확대 외에도 연구책임자로서의 경험, 다양한 경력개발 정보 제공, 안정적인 계약 조건 등 정책적 관심을 기울여 주길 희망하였다. 특히, 박사후연구원을 지원하는 전담 기구의 필요성에 대해서는 응답자의 81%가 ‘필요하다’, 27.9%의가 ‘매우 필요하다’고 응답한 만큼, 전담 지원 기구의 설립이 시급한 것으로 판단된다

4. R&D HRD Insight : 박사후연구원 지원 제언

➀ 박사후연구원 지원 전담 기구 설치 및 활성화

국내 박사후연구원 재직 인원은 추정 방법에 따라 4,200명~5,000명 정도로 추정되며, 각 대학과 출연(연)에 흩어져 재직하고 있어, 기관별 지원 프로그램 운영이 어려운 실정이다. 특히, 국외 사례에서 살펴본것과 같은 박사후연구원 지원 전담 기관이 부재한 상황으로, 박사후연구원을 포함한 청년 과학기술인의 체계적인 역량개발과 경력설계를 지원하지 못하고 있다. 이에, 박사후연구원 지원 부서를 조직하여 연구, 교육 및 멘토링 프로그램 운영, 정보 공유, 네트워킹 지원 등의 전담 기관 역할을 수행하고 나아가, 과학기술인 경력개발 종합지원 플랫폼인 K-클럽과 연계한 박사후연구원 지원 플랫폼 구축이 필요할 것으로 판단된다

➁ 경력개발 및 전문성 강화 프로그램 운영

현재 KIRD는 출연(연) 박사후연구원을 위해 경력개발 사례 및 분야별 일자리 탐색 중심의 기본교육을 운영하고 있으나, 수혜 인원이 제한적이다. 이에, 참여 대상을 대학 박사후연구원으로 확대하고, 나아가 해외 포닥 및 출연(연) 중심의 경력개발 사례를 비 R&D 공공기관, 민간기업 등으로 확장하여 고급 연구인력이 진출 경로를 다양화수 있도록 지원해야 한다. 연구 현장 요구가 많은 CV 작성, 모의 면접 등의 실습이 필요한 교육은 경력개발 심화 혹은 경력 워크숍 등을 통해 맞춤 지원해야 할 것으로 판단된다. 나아가 청년과학기술인의 R&D 수행 역량 강화를 위한 장기 멘토링 프로그램과 박사후연구원의 자발적 연구 기획 활동을 지원하는 ‘학습공동체’ 프로그램은 지원 범위를 넓히고 수혜인원을 확대하는 방향으로 개편이 필요하다

➂ 경력개발 정보 교류 및 네트워크 기반 마련

박사후연구원이 연구 전문성과 경력개발 경험을 갖춘 선배 연구원과 교류할 수 있는 상시 멘토링 프로그램 지원이 시급한 것으로 판단된다. 주요국 멘토링 프로그램 사례와 같이 멘토풀을 확대하고, 나아가 수요에 대응하여 상시 멘토링이 진행될 수 있도록 시스템 개편이 필요하다. 또한, 개인적 네트워크에 의존한 파편적 정보 습득 실태 개선을 위해 진출 경로별 소통 공간을 마련하여 교류를 지원한다면 박사후연구원이 스스로 자신의 경력 상태를 진단하고 나아갈 방향을 수립하는데 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다.

Reference

Van der Weijden, I., Teelken, C., de Boer, M., & Drost, M. (2016). Career satisfaction of postdoctoral researchers in relation to their expectations for the future. Higher Education, 72(1), 25-40.

엄미정. (2011). 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략-박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로. 과학기술정책연구원

주현, 황준선. (2022). 국내 이공계 박사후연구원 경력개발 지원 필요성, 국가과학기술인력개발원

박기범, 양현채, 하리다, 송충한, 이다은, 신희진, 이수진, 이진후, 조솔비, 한민아. (2021). 박사후연구원의 현황과 지원 방안. 과학기술정책연구원

유대성. (2020). 박사후연구원의 연구경쟁력 향상을 위한 경력개발 및 교육훈련 방안 연구. 국가과학기술인력개발원