이공계 석박사 혹은 박사후과정은 어떤 시기일까? 독립된 연구자로 성장하기 위해 필요한 고등 수준의 지식과 기능을 습득하고, 연구자 사회가 추구하는 가치와 행동규범 등을 내재화하여 학문 공동체의 일원이 되는 과정이다1)2). 초기경력연구자는 견습생에서 동료 연구자 로 전환되는 이 과정을 통해 과학계 지위 변화의 단계를 거치며3), 새로운 역할을 획득하고 정체성을 구축하게 된다. 대학원 및 박사후과정은 자기 평가와 직업 전망을 바탕으로 다양한 경력을 탐색하고, 적합한 경로를 선택하는 시기이기도 하다. 사회화 과정 중에 획득한 자율성으로 경력목표를 진지하게 선택 혹은 변경하면서 위치를 정하고, 토대를 마련하는 가장 중요한 시기인 것이다.4) 더 이상 배우는 학생이 아니라 직장인으로, 즉 학교에서 직장School to work으로 새로운 경력을 형성하는 첫 단계라고 볼 수 있다.

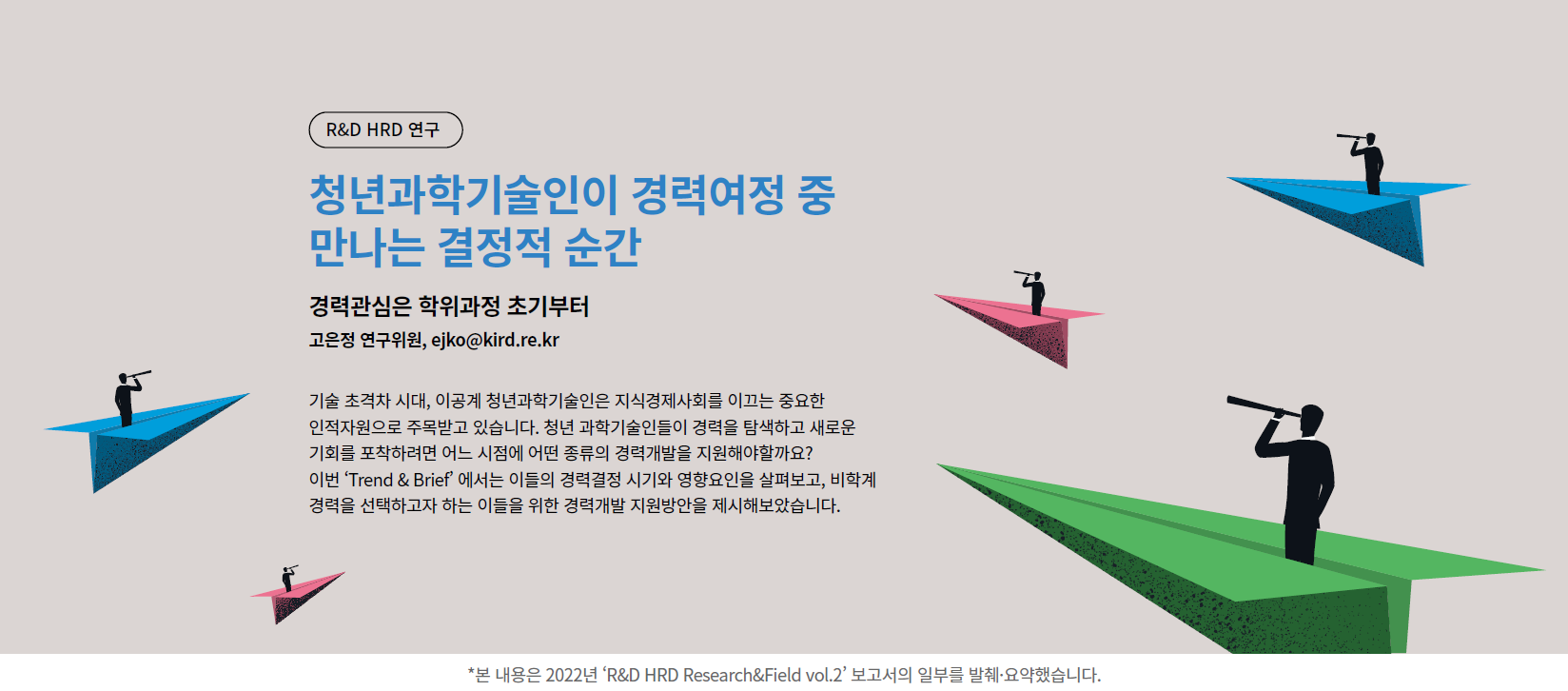

그렇다면 청년 과학기술인의 경력결정은 과연 어떤 요소에 의해 크게 영향을 받을까? 실증연구 중 하나로, 미국 5개 대학교 박사후연구원을 인터뷰한 결과 경력결정에 영향을 주는 개인적 요인, 지도교수 요인, 정책적 요인을 도출하였다5)

[개인적 요인]

박사학위자가 노동시장으로 진입하지 못하게 만드는 가장 큰 장벽은 ‘학계를 떠나야 한다’는 사실이다. 학위 과정 동안 습득한 전문 지식과 기술을 최대한 활용하기 위해 어쩔 수 없이 학계를 떠날 수 있다는 사실을 인지하지 못하고 대다수는 부정하기도 한다.6) 이 과정에서 주목할 점은 경력 준비, 스킬 부족 등 현실적인 문제보다는 비학계 경력에 대한 박사학위자의 부정적인 태도라고 볼 수 있다.7)

초기연구경력자들은 비학계 혹은 비연구계 분야로 진출할 때 본인이 받은 과학훈련이 타 분야에서 활용 가치가 있는지, 민간이나 공공 진출이 가능한지 등 경력선택을 위한 정보 접근성이 낮거나 정보 비대칭으로 인해 중요한 순간에 머뭇거리게 된다.5) 이를 개선하기 위해서는 먼저, 학위과정에서 동료와 지도교수의 모습을 통해 학계 경력선택의 의미를 이해하고, 본인의 역량을 객관적으로 평가해야 한다.8)두 번째로, 다양한 경력경로를 인식하고, 데이터를 수집해야 할 것이다. 美 박사과정생 및 졸업생 176명 대상 설문조사 결과, 학위과정 중 ‘경력경로 인식 및 준비’가 중요하다고 입을 모아서 말하며9) 다른 분야의 정보를 알 수 있었다면 비학계 경력선택을 고려했을 것이라고 답했다.10)11)12)

학계 밖 경로를 탐색해야 할 경우에 그 분야에서 요구하는 역량과 본인이 습득한 스킬 간의 차이는 경력선택에 있어 커다란 장벽이 된다.13) 그러나 스킬의 미스매치만큼 네트워크 또한 큰 영향을 미칠 수 있다. 실제 박사학위자가 첫 경력을 탐색하고 선택하는 시기에 중요한 정보의 출처 중 하나는 개인의 사회적 전문성과 네트워크인 것으로 나타났다.14) 그러나 청년과학기술인이 비학계 경력을 선택하거나 성공하는데 필요한 기술로서 네트워크는 여전히 부족한 실정이다.15)

[지도교수 요인]

지도교수PI 는 대학원이나 박사후과정 경험에서 가장 많은 영향을 미치는 부분이다. 하지만 여전히 지도교수 대부분이 비학계 및 비연구계에 대한 경력탐색의 과정을 불편한 시선으로 바라볼 뿐 아니라 지도과정생 스스로 경력경로를 찾아야 한다고 믿으며 멘토링의 역할을 간과하기도 한다.16) 더 큰 문제는 지도교수가 비학계 경력탐색에 필요한 노동시장의 역학에 대한 이해가 낮고, 대학원생의 경력성공을 지원할 스킬 혹은 네트워크를 갖고 있지 않을 수도 있다는 것이다.12),16),17)

[조직 및 정책적 요인]

경력탐색과 준비는 개인의 영역만이 아니라, 이들을 양성하는 기관과 정부의 영역이기도 하다. 경력개발 지원정책이 학계 현장에서 충분하지 않고, 기관이나 학과 단위로 다른 수준으로 적용된다면 이는 개인의 경력선택에 지대한 영향을 미칠 수 있다. 실증연구 결과, 동일 대학교 소속 박사후연구원을 대상으로 다른 경력개발 서비스가 적용되는 등 학과 단위의 분산적 지원 사례를 확인할 수 있었다.5) 또한 비학계 및 비연구계에 관심 있는 경우, 경력탐색이나 개발 과정에서 그들을 도와줄 기관 차원의 자원을 구축하는 데 심각한 장애를 경험할 수 있다.18) 연구현장에서 청년과학기술인들이 실질적으로 체감할 수 있는 구조적인 자원, 특히나 비학계·비연구계로 진출하고자 하는 이들을 위한 다양한 확장 네트워크를 구축하는 등의 실효성 있는 역할이 필요한 시점이다.

[개인단위] 경력탐색과 선택에 주도성

경력탐색 과정에서 중요한 것은 타이밍이다. 학위과정 동안 해야 할 경력개발 활동 중 가장 중요한 것은 다양한 경력개발 기회의 여부, 본인의 역량이 최대치로 발휘될 수 있는 분야를 탐색하는 것이다. 자신에 대한 깊은 고민과 함께 최선의 경력을 선택하는 일은 학위과정 입학 첫날부터 시작해야 한다.

초기경력연구자는 네트워크를 통해 고용기회를 빠르게 인식하고 더 많은 경력정보와 더 나은 경력 전망career expectation을 가질 수 있다. 또한, 학위과정 중 다양한 네트워크를 개발하면 본인이 공부하는 특정 분야보다 폭넓은 맥락과 상황을 이해하고 적용할 수 있게 된다. 자신만의 네트워크를 구축하고, 경력전망과 관련 있는 커뮤니티와 토론한다면 최적의 경력을 찾아나갈 수 있을 것이다.

[기관단위] 경력개발 지원 인프라 조성

학과별, 기관별 해석과 적용에 차이가 존재하지 않도록 기관 혹은 정부 차원의 경력 서비스 제공 채널이 상시 개방되어야 할 것이다. 또한 학위과정 시작 전, 기관 책임 하에 학계 노동시장정보를 제공하고 학생들이 비학계·비연구계 경력 대안에도 관심가질 수 있도록 격려하고 훈련시킬 필요가 있다. 초기경력연구자들의 다양한 경력경로 진출을 지원하며, 경력개발 훈련과 경력기회 정보를 제공해야 한다. 이들이 정보와 서비스에 손쉽게 접근할 수 있도록 더욱 구조화되고 상시적인 경력개발 프로그램(네트워킹, 경력멘토링, 경력계획 수립, 역량교육 등)이 필요한 시점이다. 박사후과정을 운영하는 기관(대학, 출연(연))역시, 그들에게 연구성과의 의무만 지울 것이 아니라, 경력관리의 책무성을 인지하고, 구조적인 지원책을 마련해야 할 것이다.

기관은 교수진을 대상으로 청년과학기술인의 노동시장 변화, 경력 다양성, 경력탐색 시기 등 경력개발 중요성에 대한 인식을 점점 높여가야 한다. 멘토쉽 교육을 통해서 감독관 역할의 올바른 방향을 인지하고, 학계 외에도 다양한 경력 가능성이 있다는 것을 강조해야 할 것이다. 학위과정이나 박사후 과정 동안 가장 영향력 있는 인물이 지도교수임을 감안할 때, 이들의 역할이 매우 중요하다

청년과학기술인의 개인적 네트워크의 한계에서 벗어나, 외부 네트워크로 확장시키는 일은 기관 혹은 정부 차원에서 주도적으로 수행해야 할 것이다. 이를 위해 더 많은 산업계, 타 분야 전문가를 학계 교수진으로 임명할 수 있다. 또한, 인턴쉽, 산학연공동연구, 계약학과 사이에 구조적인 형태로 교류를 지원해 네트워킹을 촉진할 수 있을 것이다. 무엇보다도, 산업계와 지식 기술 간 미스매치를 해결하고 새로운 네트워크를 구축하기 위해 기관이 나서야 할 것이다. 특히 산업계 등 비학계 조직에서 실무적 경험을 쌓을 수 있는 경험학습 기회를 제공한다면, 지도교수 중심의 기존 멘토링을 구조적으로 보완하고 청년과학기술인의 경력탐색과 준비를 한층 내실 있게 지원할 수 있을 것이다.

자세한 내용이 궁금하시다면, “R&D HRD Research & Field 02호”를 참고해주세요!

1) Gardner, S. K. (2008). “What's too much and what's too little?”: The process of becoming an independent researcher in doctoral education. The journal of higher education, 79(3), 326-350.

2) Weidman, J. C., & Stein, E. L. (2003). Socialization of doctoral students to academic norms. Research in higher education, 44, 641-656.

3) Laudel, G., & Gläser, J. (2008). From apprentice to colleague: The metamorphosis of early career researchers. Higher education, 55, 387-406.

4) Blaney, J. M., Wofford, A. M., Jeong, S., Kang, J., & Feldon, D. F. (2022). Autonomy and privilege in doctoral education: An analysis of STEM students’ academic and professional trajectories. The Journal of Higher Education, 93(7), 1037-1063.

5) Hayter, C. S., & Parker, M. A. (2019). Factors that influence the transition of university postdocs to non-academic scientific careers: An exploratory study. Research Policy, 48(3), 556-570.

6) Hnatkova, E., Degtyarova, I., Kersschot, M., & Boman, J. (2022). Labour market perspectives for PhD graduates in Europe. European Journal of Education, 57(3), 395-409.

7) De Grande, H., De Boyser, K., Vandevelde, K., & Van Rossem, R. (2014). From academia to industry: are doctorate holders ready?. Journal of the Knowledge Economy, 5, 538-561.

8) Roach, M., & Sauermann, H. (2017). The declining interest in an academic career. PloS one, 12(9), e0184130.

9) Ganapati, S., & Ritchie, T. S. (2021). Professional development and career-preparedness experiences of STEM Ph. D. students: Gaps and avenues for improvement. Plos one, 16(12), e0260328.

10) Gibbs Jr, K. D., & Griffin, K. A. (2013). What do I want to be with my PhD? The roles of personal values and structural dynamics in shaping the career interests of recent biomedical science PhD graduates. CBE—Life Sciences Education, 12(4), 711-723.

11) Sauermann, H., & Roach, M. (2016). Why pursue the postdoc path?. Science, 352(6286), 663-664.

12) Scaffidi, A. K., & Berman, J. E. (2011). A positive postdoctoral experience is related to quality supervision and career mentoring, collaborations, networking and a nurturing research environment. Higher Education, 62, 685-698.

13) Hancock, S., & Walsh, E. (2016). Beyond knowledge and skills: Rethinking the development of professional identity during the STEM doctorate. Studies in Higher Education, 41(1), 37-50.

14) Boman, J., Beeson, H, Barrioluengo, M.S, Rusitoru, M. (2021). What comes after a PhD?, European Science Foundation.

15) Boman, J., Brečko, B., & Berzelak, N. (2017). career tracking survey of doctorate holders: Project report.

16) Sauermann, H., & Roach, M. (2012). Science PhD career preferences: levels, changes, and advisor encouragement. PloS one, 7(5), e36307.

17) Golde, C. M. (2005). The role of the department and discipline in doctoral student attrition: Lessons from four departments. The Journal of Higher Education, 76(6), 669-700.

18) St. Clair, R., Hutto, T., MacBeth, C., Newstetter, W., McCarty, N. A., & Melkers, J. (2017). Correction: The" new normal": Adapting doctoral trainee career preparation for broad career paths in science. Plos one, 12(7), e0181294.