VOL.122 · May 2022

VOL.122 · May 2022

[KIRD 인재성장브리프 | 연구동향]에서는

암묵지(Tacit knowledge)와 관련하여 가장 전통적 이론/모델을 담고 있는 Polanyi(1966)와 Nonaka&Konno(1998)의 연구결과와 HRD관점에서 연구를 진행한 최신논문 2편의 주요 내용을 담고 있습니다. 암묵지에 대한 연구 결과를 바탕으로 인재개발 현장에서 적용할 수 있는 핵심 인사이트를 담은 이번 브리프가 관련 업무의 근간이 되는 기초자료로 활용되길 바랍니다.

지식의 표현가능성에 따라 암묵지와 형식지로 지식을 구분함 (Polanyi, 1958)

| 암묵지(tacit knowledge) | 형식지(explicit knowledge) |

| 개인의 경험으로 체화되어 말이나 글로 표현하기가 어려운 지식유형(예:전문가의 노하우, 전문성) | 말이나 글로써 전달되어질 수 있는 지식으로 여러 사람에게 쉽게 공유 가능한 지식유형 |

암묵지를 형식지로 전환시키는 과정 : SECI 모델 (Nonaka, 1994)

- 총 4단계로 이루어진 나선형 모델로,

➀(Socialization) 개인의 암묵지가 또 다른 암묵지로 변화 → ➁(Externalization) 암묵지가 형식지로 변화 → ➂(Combination) 형식지가 또 다른 형식지로 변화 → ➃(Internalization) 형식지가 암묵지로 변환되는 과정을 의미함

암묵적 지식을 ➀암시적 암묵지(implicit tacit knowledge)와 ➁내재적 암묵지(inherent tacit knowledge)로 구분하고, 암묵지 세부유형별 생성 및 공유 매커니즘을 밝힘

| 암시적 암묵지(implicit tacit knowledge) | 내재적 암묵지(inherent tacit knowledge) |

| ㆍ경험을 통해 체득되는 암묵지 ㆍ다른 사람에게 설명/기술이 가능한 유형으로, 형식적 지식으로 전환 가능 |

ㆍ개인 잠재의식 속에 존재하는 암묵지 ㆍ명시화/명문화가 불가능한 유형으로, 공동의 사회활동을 통해 암묵지 공유 가능 |

| ㆍSECI모델 중 외재화(externalization)과정과 연계 높음 | ㆍSECI모델 중 사회화(socialization)과정과 연계 높음 |

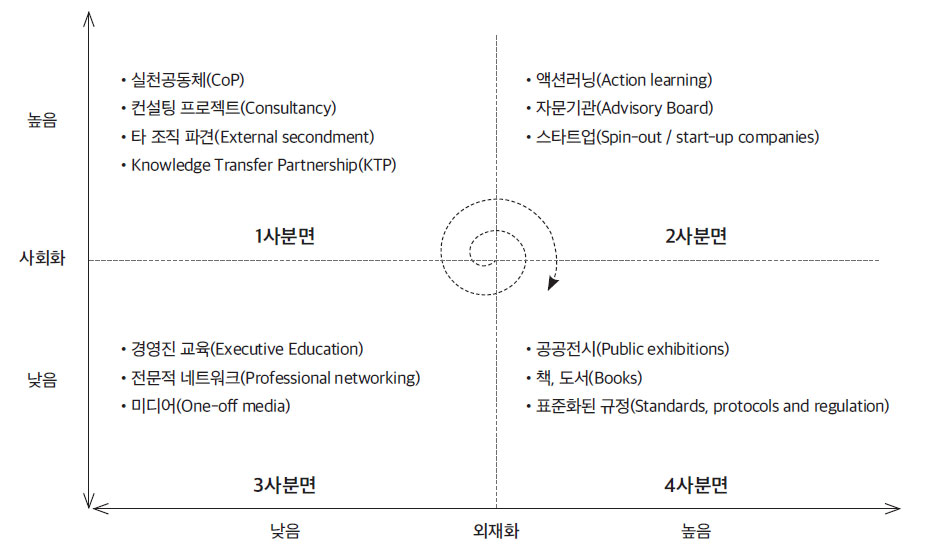

외재화 수준(고, 저), 사회화 수준(고, 저)를 두 축으로 한 4개 사분면을 도출하여, 각 사분면별로 암묵적 지식의 세부적 유형 및 암묵적 지식 창출 과정을 설명함

암묵적 지식을 갖고자 하는 자(seeker;지식 탐색자)와 암묵적 지식을 보유하고 있는 자(source;지식 보유자) 간의 상호작용이 중요하며, 사회적 자본(신뢰, 규제, 사회적 동일시)이 중요한 요인으로 작용함

조직 내 구성원 간 암묵지 공유를 위해 기꺼이 협업할 수 있도록 비형식학습(멘토링, CoP 등)의 정착과 동시에 암묵지 제공에 대한 보상체계도 고려해야 함

조직 내 인재개발 담당자들는 ‘누구에게’, ‘어떤 방법’ 으로 암묵지를 추출할 것인가에 대한 고민과 함께 암묵지 세부유형에 적합한 학습·공유 지원체계 조성이 필요함

구성원들이 심리적 안전감을 기반으로 자유롭게 암묵지를 요청할 수 있는 조직문화 정착과 함께 자발적으로 자신의 지식을 공유할 수 있는 유인체계를 고안해야 함

KIRD의 ‘경력개발 멘토링 서비스’와 ‘러닝랩’은 과학기술분야 암묵지를 보유한 자(지식 보유자)와 요구하는 자(지식 탐색자)를 직접적으로 연결시킨 사업이라 할 수 있음. 해당 사업을 통해 전문가의 의미있는 노하우가 전파·공유되기 위해 필요한 KIRD의 역할을 고민해야 할 시점임

R&D조직의 특징(타 조직 대비 지식축약형 집단)을 고려하여, 통상적 HR 조직문화 컨설팅과 달리 KIRD만의 조직문화 컨설팅 수행목적을 구체화 할 필요가 있음. 예를 들어, ‘조직 내 지식공유를 위한 조직문화 개선’, ‘연구노하우 공유체계 확립을 위한 조직문화 혁신’ 등을 고려해볼 수 있음