VOL.125 · August 2022

VOL.125 · August 2022

경력개발이란 한 개인이 일생에 걸쳐 일과 관련하여 얻게 되는 경험을 통해 자신의 가치, 태도, 역량을 발견하고 발전시키는 과정이다. 최근 많은 직장인들이 경력개발에 관심을 갖고 개인의 성장을 위해 노력하고 있다. 그 중에서도 R&D 연구자는 자율적이고 창의적이고 독립적인 성향이 강한 편으로, 자신의 경력개발에 대한 욕구가 강한 특성을 보인다. R&D 연구자들의 경력개발에 대한 관심과 지원이 높을수록 조직몰입과 연구성과의 탁월성에 긍정적이므로, 연구기관에서는 연구자의 경력개발 프로그램을 갖춰 제공해야 한다. 먼저 연구자의 경력정체성을 주기적으로 진단하고, R&D 역량모델에 기초하여 경력단계별 프로그램을 제공해야 한다. 또한 연구관리직 뿐 아니라 전문가를 비롯한 다양한 경력경로로 나아갈 수 있도록 제공할 수 있으며, 다양한 경력개발 지원제도를 수립하고 운영할 수 있다. 이를 통해 연구자의 다양한 경력정체성 실현에 직간접적으로 도움을 주며, 개인의 성장을 통해 조직의 성장을 이끌 수 있다.

직장인들은 누구나 “나의 5년 후 또는 10년 후의 모습은 무엇일까?” 또는 “나의 직장생활의 최종 목표는 무엇일까”와 같은 고민을 한다. 생각 끝에 목표가 분명해지면 자신의 꿈을 실현하기 위해 다른 직장을 알아보고, 헤드헌터를 통해 노동 시장에서 자신의 몸값을 알아보기도 한다. 누구나 성공적인 삶을 영위하기 위해 직업, 직장, 일을 선택하고 경험하면서 자신의 경력(career)을 관리하고 개발한다.

경력개발(career development)이란 ‘경력’과 ‘개발’의 합성어로, ‘경력’은 자신의 삶에서 수행하는 일(work) 또는 참여하는 활동(activity)과 관련된 일련의 경험을 의미하고, ‘개발’에 질적으로 성숙한다는 의미를 내포하고 있다. 따라서 경력개발이란 한 개인이 일생을 걸쳐 일과 관련하여 얻게 되는 경험을 통해 자신의 가치, 태도, 역량을 발견하고 발전시키는 과정이라고 볼 수 있다. 경력개발 과정을 개인의 직장 선택 이후로 초점을 두게 되면, 조직의 인적자원개발(HRD, Human Resource Development) 영역에서도 아주 중요한 위치를 차지하게 된다.

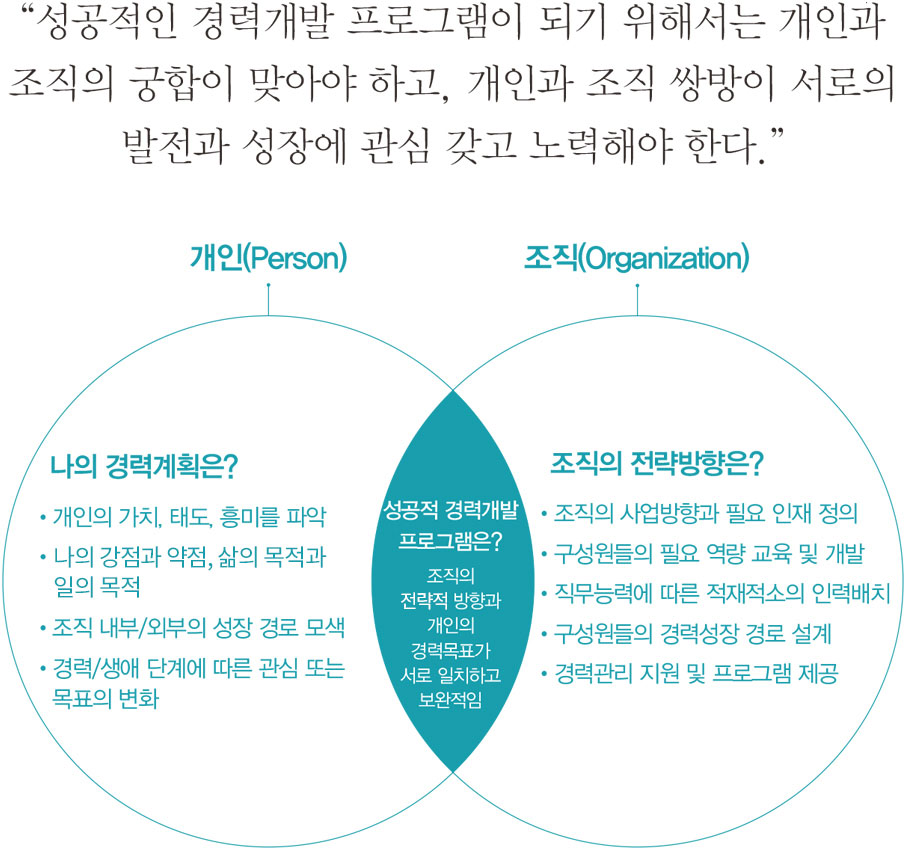

경력개발의 여러 가지 활동들은 기본적으로 ‘개인-조직 적합(person-organization fit) 이론’에 근거를 두고 있다. 이는 개인은 자신의 경력과 관련된 가치나 욕구를 조직 생활을 통해 찾고 충족하고자 하며, 동시에 조직은 미션, 비전, 전략을 달성하고 수행하기 위해 조직내 구성원의 역량을 확보하고 육성하는 관계이기 때문이다. 즉, 성공적인 경력개발 프로그램이 되기 위해서는 개인과 조직의 궁합이 맞아야 하고, 개인과 조직 쌍방이 서로의 발전과 성장에 관심 갖고 노력해야 한다.

물론 전통적인 개인-조직 관계에서는 개인이 조직에 충성하는 관계였지만, 최근에는 개인이 자신의 경력개발을 위해 적극적으로 조직을 재선택하고 자발적으로 일을 주도하는 주체이다. 이러한 현상을 경력이론 분야에서는 프로틴 경력(protean career)1), 무경계 경력(boundaryless career)2), 만화경 경력(kaleidoscope career)3) 등의 개념으로 설명하고 있다. 이러한 개념들이 시사하는 바와 같이 최근 경력관리에서 개인의 정체성(identity), 가치 주도성(value-driven), 자발성(self-directed), 이동성(mobility), 유동성(flexibility)과 같은 속성들이 강조되고 있다.

개인이 자기 주도적으로 경력관리를 하고 있다고 해서 조직 입장에서 경력개발에 대한 관심과 투자를 등한시해도 된다는 뜻은 아니다. 오히려 그 반대이다. 개인이 가치 주도적인 경력을 추구하고자 하는 최근의 트렌드를 반영하여 조직 구성원들의 경력 가치를 파악하고, 그들의 경력을 추구하고 실현할 수 있도록 지원하는 조직이 ‘사람을 통해 경쟁력(competitive advantage through people)’을 달성할 수 있기 때문이다. 기술 중심의 기업들에 대한 문헌들을 살펴보면, 4차 산업혁명과 더불어 구성원들의 경력개발에 더 많은 관심과 지원을 하는 조직들이 우수 인재를 유인·유지하고 기술경쟁력도 확보한다는 분석결과를 보여주고 있다.

R&D 연구자를 위한 경력개발 프로그램은 대상자, 제공 내용, 지원 방식 등에 따라서 다양한 형태가 존재한다. 예를 들어, 신규입사자의 조직적응을 위한 온보딩(on-boarding)과 연구몰입 향상을 지원제도, 중견 연구자를 위한 지원제도, 그리고 고경력 연구자를 위한 지원제도가 있다. 그리고 해당 연구 분야에서 최고의 전문성을 인정하는 최고 연구위원(fellow) 제도가 있으며, 직급 승진이나 직책 부여와 관련하여 본인의 자율성과 책임이 강조되면서 다양한 리더십 교육 프로그램이 과제 책임자·팀장·최고 임원 대상으로 제공된다. 최근에는 기술창업의 기회가 증가하면서 연구자들이 자신의 연구·사업을 통해 독립적으로 창업의 길로 나갈 수 있는 창업지원 프로그램이 활성화되어 있다.

경력개발 프로그램들이 효과적으로 운영되기 위해서는 각 프로그램의 목적을 분명히 하고, 해당 연구기관의 연구 분야, 미션 및 R&R(Role & Responsibility)과 R&D 연구자들의 경력 욕구를 최대한 반영하는 것이 중요하다. 물론, 이들 경력개발 프로그램들은 궁극적으로 우수한 과학기술 인재를 확보하고 성장하도록 하여 연구기관의 연구 생산성(productivity)과 탁월성(excellence)을 높이는 데 목적이 있다. 이러한 관점에서 R&D 연구자를 위한 경력개발 프로그램을 효과적으로 설계하고 운영하기 위한 네 가지 방안을 제안하면 다음과 같다.

경력 정체성(career identity)이란 경력 욕구(career need), 경력 닻(career an-chor), 경력 지향성(career orientation), 경력 목표(career goal)라는 용어와 유사한 개념으로, 자신의 정체성에 부합하는 성공적인 경력이 무엇인지를 결정하는 주관적인 인식을 의미한다. 경력 프로그램 개발 시, 어떤 형태의 경력 정체성에 초점을 두고 있는지 분명히 하고 관련 경력성공에 부합하는 기회나 혜택을 제공하고 역량향상을 지원하는데 집중해야 한다. 이를 위해 우선적으로 R&D 연구자들의 경력 정체성을 진단하고 분석하는 노력이 요구된다.

R&D 연구자뿐만 아니라 일반적으로 직장인들의 경력 성공의 기준이 과거에는 승진, 권력, 물질적인 부와 같은 객관적인 잣대였지만 최근에서는 개인 가치관에 따른 주관적인 잣대 즉, 일가정 양립, 자유·독립·여유, 인간적인 배려·관계, 지속적인 학습·성장, 사회와 세상에 대한 기여·봉사와 같은 가치가 중요해지고 있다. 따라서 사회문화와 기술적 환경변화 추세를 분석하는 것과 같이 R&D 연구자들의 최근 경력 정체성 변화에 대한 진단을 통해 그들의 경력 욕구들을 반영하는 경력개발 프로그램이 설계되어야 한다.

경력개발은 자신의 경력목표를 달성하기 위해 지속적으로 학습하는 과정이다. 꾸준한 학습을 독려하기 위해서는 도전적인 목표가 있어야 한다. 경력단계는 개인이 보유한 역량 수준을 의미한다고 볼 수 있다. 바둑의 ‘급수’나 태권도의 ‘단’이 있기 때문에 사람들이 자신의 발전수준을 인식하고 지속적으로 도전하고자 하는 의욕이 생기는 것처럼 R&D 연구자에게도 급수가 있고 급수별 차별적인 보상이 제공되어야 지속적인 학습이 일어날 수 있다. 이러한 관점에서 연구개발 역량에 기초한 경력단계를 구분하고 각 단계의 기준에 대한 정의가 선행되어야 한다. 역량단계를 구분하는 기준에는 해당 분야의 전문지식, 연구개발 노하우, 연구자의 자질·능력 등과 같은 연구개발 업무의 속성이 충분히 반영되어야 한다. 또한, 단계의 수는 개인들의 학습 욕구를 자극할 정도가 되면서 단계별 수준 차이를 명확히 구분할 수 있어야 한다. 단계가 너무 많으면 단계 간의 차이 규명이 쉽지 않을 것이고, 단계가 몇 개 되지 않으면 학습을 위한 동기부여 효과가 적을 것이다.

연구기관에서 주관하는 학습조직, 기술교류회, 연구성과 발표회, 학술세미나 등은 역량모델의 관점에서 보면 연구자들이 자신의 연구역량을 개발하는 기회이다. 이러한 활동이나 행사에서 연구자들은 동료평가(peer review)를 통해 자신의 역량 수준을 파악하고, 자신의 역량 개발을 위한 자극을 받게 된다. 물론 이러한 과정에서 관리자 또는 상사가 연구자의 역량단계를 업그레이드하도록 조언, 코칭, 가이드를 해야 한다.

전통적으로 연구기관의 경력경로는 연구 전문직과 연구 관리직으로 대표되는 이중경로(dual path)에 기반을 두고 있다. 이것은 우수한 연구자들이 관리직으로 성장하지 않더라도, 자신의 연구를 지속하면서 인정을 받을 수 있는 연구 전문직으로 성장하는데 목적을 두고 있다. 이러한 연구 전문직이 정착되기 위해서는 연구전문가의 명성을 유지·보호하는데 각별한 노력이 필요하다. 즉, 연구 전문직과 연구 관리직의 역할과 책임을 명확하게 구분하고 그에 따른 평가 기준, 평가방식, 보상 시스템을 차별적으로 가져가는게 중요하다. 국내·외에서 탁월한 연구역량을 인정받은 연구자에게 최고의 연구위원(fellow)이라는 상징적인 타이틀을 부여할 뿐만 아니라 소장 또는 원장에 버금가는 대우와 보수를 제공하여야 하며, 동료 연구자들의 존경을 받고 롤모델(role model)로서 역할을 수행하게 해야 한다.

최근에는 연구기관의 미션·비전·역할 변화와 동시에 R&D 연구자의 다양한 경력 정체성을 반영하여 연구 전문직, 연구 관리직 이외에 연구기관에 따라서 추가적으로 세 번째 경력경로를 구체화시킨 삼중 경력경로(triple career path)를 제공하거나 나아가 네 가지 이상의 경로를 제공하는 다중 경력경로(multiple career path)로 확장되고 있다. 민간연구소의 경우, 사업부 이동 경로를 구체적으로 제공하거나, 중소기업 지원이 중요한 출연연구소의 경우, 중소기업 지원 경로를 체계화할 수 있다. 또한, 창업 의지를 가진 R&D 연구자들에게 자신의 연구결과를 기반으로 기술 중심의 스타트업을 창업하고 성장할 수 있는 경로를 제공할 수 있다.

R&D 연구자를 위한 경력관리 제도로 대표적인 것은 신입 연구자 대상의 멘토링(mentoring) 제도일 것이다. 신입 연구자의 경력 성공은 자신의 멘토(mentor)로서 누구를 만나는지에 달려 있다고 해도 과언이 아니다. 자신의 가치, 역량, 태도, 전공 분야 등이 유사한 선배 연구자들이 멘토가 되어, 그들로부터 업무적으로 도전받고 사회 심리적으로도 도움받을 수 있어야 한 다. 이를 위해 결국은 신입 연구자가 입사 초기에 자신의 정체성을 확립하고 소속 연구기관에서 자신의 비전을 꿈꿀 수 있도록 도와주는 훌륭한 멘토가 연구기관에 존재해야 한다. 따라서 연구기관에서는 멘토 역할을 담당하는 사람들의 멘토링 역량(mentoring capability) 강화가 필요하다. 멘토 역할을 담당하는 사람들은 각자의 멘토링 경험을 공유하면서 서로 도움을 받을 수 있도록 동료 멘토링 모임(peer mentoring community)을 갖는다.

이 외에도 과제공모제도, 부서(또는 기관) 이동·순환 제도, 연구년(sabbatical) 제도, 산학연 협동과정, 일-가정 양립제도, 유연 근무시간 제도 등이 R&D 연구자들의 경력개발을 지원하는 제도일 것이다. 이러한 여타 제도들도 관련 경력 욕구를 가진 R&D 연구자들의 의견과 기관의 전략적 목적이 충분히 반영된 설계가 우선적이다. 이러한 설계를 기반으로 공정한 선발, 평가, 보상 기회를 제공하고 이를 통해 조직의 목적이 제대로 달성되었는지를 주기적으로 점검하고 개선할 때 성공적인 경력 개발 제도로 자리매김할 것이다.

이처럼 조직에서는 다양한 경력개발제도를 통해 연구자의 다양한 경력정체성 실현에 직간접적으로 도움을 줄 수 있다. 경력개발은 개인의 성장을 통해 조직의 성장을 이끌어 내는 동력이다. 자율적이고 창의적이고 독립적인 성향이 강한 R&D 연구자의 경우, 특히 자신의 경력성공에 대한 관심이 높고, 경력개발에 대한 욕구가 강하다. R&D 연구자들의 경력개발에 대한 관심과 지원을 높을수록 조직몰입과 연구성과의 탁월성에 긍정적이므로 연구기관에서는 구성원의 경력개발에 지속적인 관심을 기울이고 지원해주어야 할 것이다.

김나정, 차종석(2018), 다차원 주관적 경력성공에 대한 인식과 삶의 만족의 관계: 성별 및 연령별 차이를 중심으로, 조직과 인사관리연구, 42(2), pp.81-111.

박인서, 차종석, 이일우(2016), 공공조직 리더십 역량 모델링 및 학습 프로그램 개발에 관한 연구: 정부출연 연구기관을 중심으로, 경영교육연구, 31(5), pp.183-209.

차종석(2005), R&D인력의 경력개발에 관한 연구, Andragogy Today, 8(1), pp.23-56.

차종석, 박오원(2018), R&D인력의 경력정체와 조직몰입의 관계: 연령과 창의적 행동의 조절효과를 중심으로, 기술혁신연구, 26(4), pp.122-145.

Cha, J. S., Chang, Y. K., and Kim, T. Y. (2014). Person-Organization Fit on Prosocial Identity: Implications on Employee Outcomes, Journal of Business Eth- ics, Vol.123, No.1, pp.57-69.

Cha, J. S., Kim, Y. B., and Kim, T. Y. (2009), “Person-career fit and employee outcomes among research and development professionals,” Human Relations, Vol.62, No.12, pp.1852-1886.