VOL.124 · July 2022

VOL.124 · July 2022

국내

악성? 양성? 인공촉각뉴런이 진단한다

한국과학기술연구원(KIST)은 6월 5일 스핀융합연구단 이현정 박사 팀과 인공뇌융합연구단 이수연 단장 팀이 촉각 뉴런 소자와 인공신경망 학습 방법을 접목해, 종양의 딱딱한 정도를 파악해 악성인지 양성인지 구분해내는 인공촉각뉴런소자를 개발했다고 밝혔다. 연구 결과는 재료 분야 국제 학술지인 ‘어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)’ 최신호의 표지논문으로 선정돼 출판될 예정이다.

국내

누리호 발사 성공..

세계 7번째 우주 강국 도약

© 한국항공우주연구원

우리나라가 독자 개발한 한국형 우주 발사체 누리호가 6월 21일 오후 4시 전남 고흥 나로우주센터에서 성공적으로 발사됐다. 누리호는 발사 15분 46초 만에 목표 궤도인 700㎞에 성능 검증 위성과 위성 모사체(가짜 위성)를 진입시켰다. 이번 발사 성공으로 한국은 실용 인공위성을 자력으로 우주에 보낼 수 있는 세계 7번째 국가가 됐다. 누리호가 우주에 올린 성능 검증 위성은 29일부터 이틀 간격으로 국내 대학이 개발한 큐브 위성 4기를 사출하는 데 성공했다.

국내

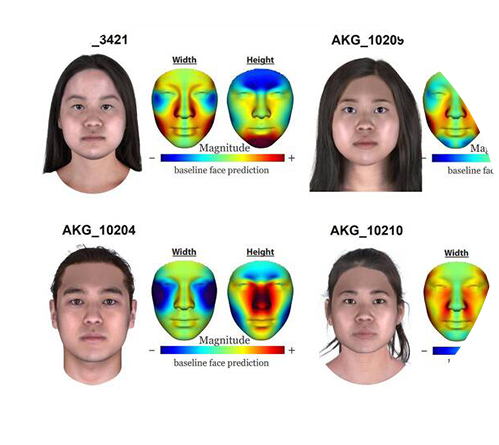

유전자로 복원한 가야인의 얼굴,

현대 한국인과 판박이

©UNIST

울산과학기술원(UNIT) 바이오메디컬공학과의 박종화 교수 연구진은 6월 22일 국제 학술지 ‘커런트 바이올로지’에 “삼국시대 한반도인의 게놈(유전체)을 최초로 분석한 결과 고대 한국인에는 큰 틀에서 최소 2개의 유전자 집단이 있었던 것으로 나타났다”고 밝혔다. 특히 게놈 정보를 활용한 몽타주를 예측한 결과 삼국시대 한반도 남쪽에 살던 사람들은 오늘날 한국인과 상당히 닮았던 것으로 밝혀졌다. 삼국시대가 한국인의 정체성을 확립한 시기였던 것이다.

국내

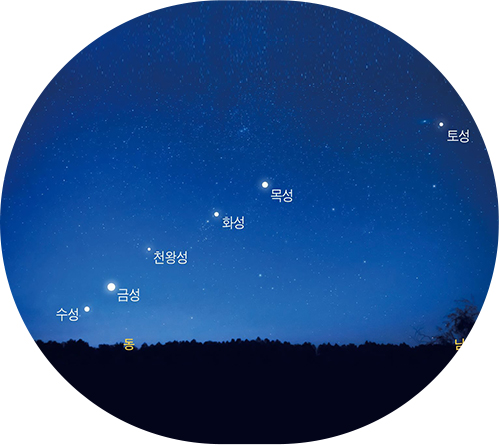

태양계 행성 6개가 일렬로

© 2022년 6월 26일 4시 30분 태양계 행성 6개가 일렬로 늘어선 밤하늘 모습 상상도./한국천문연구원

6월 중순부터 새벽 동쪽 지평선에서 남쪽 하늘까지 수성과 금성, 천왕성, 화성, 목성, 토성 순서대로 일렬로 늘어서는 ‘행성 정렬’ 현상이 진행됐다. 가장 관측하기 좋은 시기는 달이 그믐에 가깝고 수성 고도가 3도 이상인 26일 전후 오전 4시 30분쯤이었다. 행성 정렬은 각 행성의 공전궤도가 지구에서 볼 때 한 곳에 몰려 일렬로 놓이게 보이는 현상이다. 다음에 행성들이 이보다 더 가깝게 모이는 현상은 2040년 9월 8일에 발생한다.

국내

선양국 한양대 교수,

대한민국최고과학기술인상 수상

© 과기부

과학기술정보통신부와 한국과학기술단체총연합회는 올해 ‘대한민국최고과학기술인상’ 수상자로 선양국(60) 한양대 교수를 선정했다고 6월 28일 밝혔다. 선 교수는 리튬 이차 전지의 성능을 결정하는 핵심 요소인 양극 소재 원천 기술을 개발한 공로를 인정받았다. 이 소재를 전기차에 적용하면 1회 충전으로 800~900㎞ 주행이 가능할 뿐만 아니라 20년 이상 사용해도 90% 이상의 성능을 유지할 수 있다는 평가를 받았다.

해외

화산폭발 징후,

용암 호수의 진동으로 찾는다

미 오리건대의 레이프 칼스트롬 교수 연구진은 6월 1일 “화산에 고여 있는 용암 호수에서 발생하는 작은 진동 신호를 분석해 폭발 징후를 찾아낼 수 있다”고 국제 학술지 ‘사이언스어드밴시스’에 밝혔다. 화산 분화구 가장자리에 있던 돌덩이가 용암 호수 안으로 떨어질 때 수십 초간 작은 진동이 발생한다. 연구진은 이 작은 신호로 마그마의 정보를 알 수 있다고 추정했다. 컵을 두드릴 때 액체의 종류나 양에 따라 소리가 달라지는 것과 같은 원리다.

해외

과자로 만든 집 현실이 된다,

日서 식품 폐기물로 시멘트 개발

AP통신은 6월 1일 “일본 도쿄대의 사카이 유야 교수 연구진이 가정에서 흔히 나오는 음식 쓰레기로 기존 제품보다 훨씬 단단한 시멘트를 개발했다”고 전했다. 사카이 교수는 “음식 쓰레기로만 시멘트를 만든 것은 이번이 처음”이라며 “시멘트 강도는 기존 제품의 거의 4배 수준”이라고 밝혔다. 연구진은 찻잎, 오렌지나 양파 껍질, 커피 가루, 배춧잎 등으로 시멘트를 만들었다. 식품 폐기물로 만든 시멘트 벽돌은 쥐가 갉아먹지 못하도록 옻칠을 했다.

해외

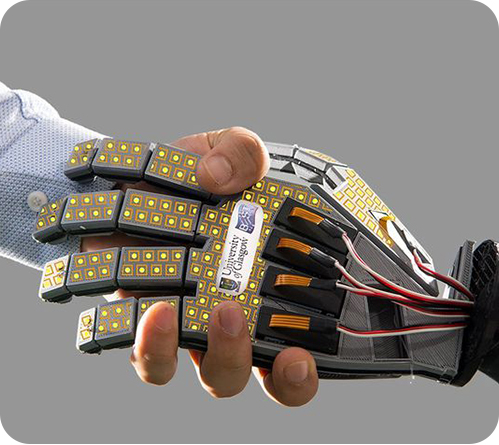

바늘 찔리면 바로 ‘아야’…

전자피부 로봇손도 통증 느낀다

©영국 글래스고대

영국 글래스고대의 라빈드라 다히야 교수 연구진은 6월 2일 국제 학술지 ‘사이언스 로보틱스’에 “인간의 신경을 모방해 불편한 감각을 감지할 수 있는 전자피부를 개발했다”고 밝혔다. 전자피부에 바늘을 찌르면 로봇이 바로 통증을 감지하고 손을 뒤로 뺀다. 연구진은 잘 휘어지는 플라스틱 필름 표면에 산화아연 나노선으로 만든 신경망 모방 트랜지스터 168개를 인쇄했다. 트랜지스터는 로봇 손바닥의 센서에 연결했다.

해외

3D 프린터로 만든 귀, 이식 성공

© 환자의 연골세포와 콜라겐을 섞은 잉크를 3D 프린터에 넣어 찍어낸 귀./3DBio

미국 생명공학 기업인 3D바이오는 6월 2일 “텍사스주 샌안토니오 소이증 연구소의 아투로 보닐라 박사가 환자의 연골세포로 만든 오른쪽 귀를 선천성 소이증(小耳症)이 있는 여성에게 성공적으로 이식했다”고 밝혔다. 선천성 소이증은 유전적 결함으로 겉으로 보이는 귀인 외이(外耳)가 거의 자라지 않는 질병이다. 과거에도 줄기세포로 실험 동물의 피부 아래에 사람 귀 모양을 만든 적이 있지만 환자의 세포로 귀를 만들어 이식한 것은 이번이 처음이다.

해외

사람 피부 가진 로봇 손가락 등장

© 실제 사람 피부를 가진 로봇 손가락을 구부린 모습. 피부처럼 표면에 주름이 생겼다./일본 도쿄대

일본 도쿄대의 타케우치 쇼지 교수 연구진은 6월 10일 국제 학술지 ‘매터(Matter)’에 “로봇 손가락에 사람 피부세포를 입히고 구부리고 펴는 동작을 자유롭게 할 수 있음을 확인했다”고 밝혔다. 먼저 로봇 손가락을 피부의 결합조직을 만드는 섬유아세포와 콜라겐이 들어있는 용액에 집어넣었다. 두 물질은 로봇 손가락에 달라붙어 구부러지는 동작에 자연스러운 주름을 만들어냈다.

해외

멸종된 줄 알았는데...

갈라파고스 거북, 116년만에 다시 찾았다

© 갈라파고스 보존협회

영국 뉴캐슬대의 에블린 옌센 교수와 미국 프린스턴대의 스티븐 가우란 박사 공동 연구진은 6월 10일 국제 학술지 ‘커뮤니케이션 바이올로지’에 “갈라파고스 제도의 페르난디나 섬에서 멸종한 것으로 추정된 ‘페르난디나 자이언트 거북(Chelonoidis phantasticus)’이 여전히 살아 있는 것을 확인했다”고 밝혔다. 페르난디나 자이언트 거북은 1906년 수컷 한 마리가 관찰된 이래 발견되지 않아 이미 멸종한 것으로 추정됐다.

해외

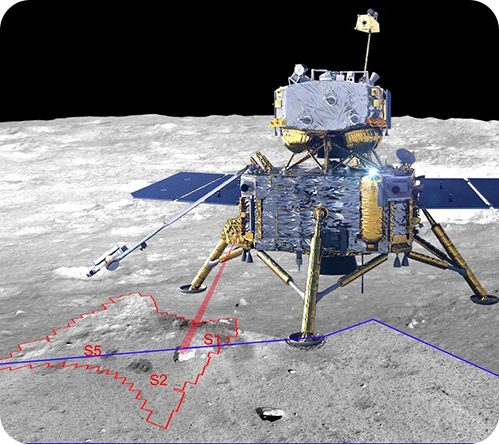

중국이 가져온 달 토양에서 새로운 물 찾았다

© 영국 하트퍼드셔주에서 로탐스테드 연구소가 재배 중인 유전자 교정 밀. 연구소는 발암물질을 줄이고 낟알 크기를 키운 밀을 개발했다./로탐스테드 연구소

중국 국가항천국(CNSA)은 6월 15일 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션’에 “창어5호 착륙선이 달에서 가져온 토양, 암석 시료에서 달 고유의 물 흔적을 발견했다”고 밝혔다. 창어5호는 2020년 12월 1일 달 앞면 ‘폭풍의 바다’에 착륙했다. 이곳에서 토양과 암석 시료를 채취한 뒤 12월 17일 내몽골 사막으로 귀환했다. 달 토양 시료에서는 산소와 반응해 물이 되는 수산기(OH)가 30ppm(1ppm은 100만 중의 1) 농도로 검출됐다.

해외

육식동물 고양이가 풀 씹는 이유?

“모기 쫓기 위해서다옹”

© 개다래 잎에 얼굴을 문지르는 고양이. 잎에서 방출되는 화합물이 모기를 쫓는 것으로 밝혀졌다./일 이와테대

일본 이와테대의 미야자키 마사오 교수 연구진은 6월 15일 ‘셀’의 자매지 ‘아이사이언스(iScience)’에 “고양이가 개박하와 개다래 잎을 씹고 핥으면 모기와 파리, 바퀴벌레, 진드기 같은 해충을 물리치는 이리도이드 계열 유기화합물이 방출된다”고 밝혔다. 고양이가 씹은 개박하 잎은 손상되지 않은 잎보다 살충 성분을 40배나 많이 공기 중으로 방출했다. 개다래 잎은 고양이가 씹을 때 살충 성분 방출량이 10배 늘었다.

해외

14세기 유럽 휩쓴 흑사병,

이 무덤에서 시작됐다

© 1886년 러시아 연구진이 키르기즈스탄의 이식 쿨 호수 근처에서 발굴한 무덤. 1338년 사망한 사람의 유골에서 유럽 흑사병의 기원이 되는 페스트균이 발견됐다./A. S. LEYBIN

독일 막스플랑크 진화인류학연구소와 영국 스털링대의 공동 연구진은 6월 16일 국제 학술지 ‘네이처’에 “14세기 무덤을 통해 중앙아시아 키르기즈스탄에서 유럽 흑사병을 유발한 페스트균이 시작됐음을 확인했다”고 밝혔다. 1886년 러시아 학자들이 키르키즈스탄 북쪽의 이식 쿨 호수 근처에서 1338년 매장된 무덤을 발굴했다. 무덤에서 나온 DNA는 10년 뒤유럽을 휩쓴 페스트균들이 돌연변이를 일으키기 전의 형태와 일치했다.

해외

알약 딱 하나 먹으면 1시간 조깅한 몸 된다?

상상이 곧 현실로

미국 베일러 의대의 용 수 교수와 스탠퍼드 의대의 조너선 롱 교수 연구진은 6월 16일 국제 학술지 ‘네이처’에 “운동을 한 쥐에게서 생성되는 물질이 식욕을 억제해 비만을 방지할 수 있음을 실험으로 입증했다”고 밝혔다. 연구진은 쳇바퀴를 열심히 돌린 생쥐의 혈액에서 젖산-페닐알라닌 결합물질이 증가한 것을 확인했다. 비만 생쥐에게 젖산-페닐알라닌을 고함량으로 줬더니 12시간 만에 다른 생쥐보다 사료 섭취량이 절반까지 줄었다.

해외

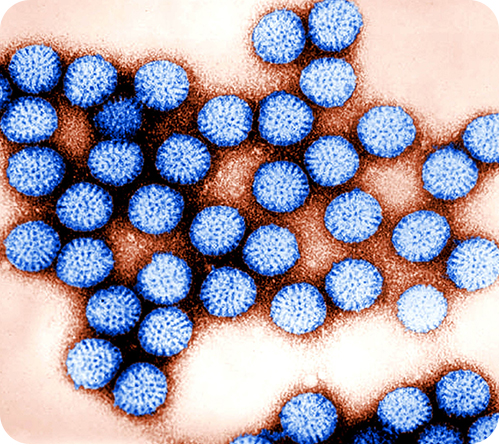

설사 유발 바이러스,

미세 플라스틱 타고 바다까지 간다

© 장에 있는 로타바이러스의 전자현미경 사진. 설사를 유발한다./미 질병통제예방센터(CDC)

스코틀랜드 스털링대의 리처드 퀼리엄 교수 연구진은 6월 26일 국제 학술지 ‘환경 오염’에 “설사를 유발하는 로타바이러스나 식중독의 원인인 노로바이러스가 길이 1마이크로미터(0.001㎜)에서 5㎜ 사이의 미세 플라스틱에 달라붙어 3일까지 감염력을 유지한다”고 밝혔다. 그 사이 하수처리장에서 나온 바이러스가 해변까지 도달해 수영을 하다가 물을 먹은 사람 몸속으로 들어갈 수 있다는 의미다.

이영완 기자

1997년 이후 줄곧 과학 분야만 취재하고, 국내 유일 과학기자 기명칼럼 ‘이영완의 사이언스카페’에서 자연과 역사, 문화를 과학으로 풀어내길 좋아하는 이야기꾼