VOL.121 · April 2022

VOL.121 · April 2022

국내

홍합 접착력 모방으로 해수전지 성능 높인다

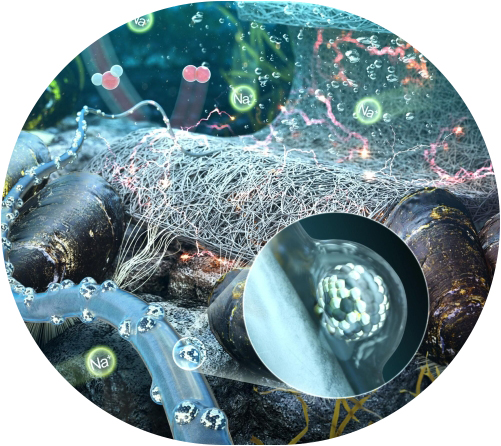

© 재료화학재료A 저널 표지에 실린 홍합 모방 바인더 이미지. / Journal of materials Chemistry A

울산과학기술원(UNIST) 에너지화학공학과 이동욱 교수 연구진은 홍합의 뛰어난 수중 접착력을 모방한 해수전지용 바인더 물질을 개발해 전지 전극 성능을 크게 개선했다고 3월 7일 국제 학술지 ‘재료화학 저널 A’에 앞표지 논문으로 발표했다. 해수 전지는 바닷물을 에너지원으로 이용하는 친환경 에너지 저장장치다. UNIST 연구진은 홍합의 접착 단백질 성분을 모방해 수중에서도 해수 전지의 양극 탄소 섬유에 촉매 입자가 잘 접착시키는 물질을 개발했다. 기존 접착제는 유기용매와 달리 물에서는 접착력이 떨어진다.

국내

‘1mm’꼬마선충으로 폐암 조기 진단

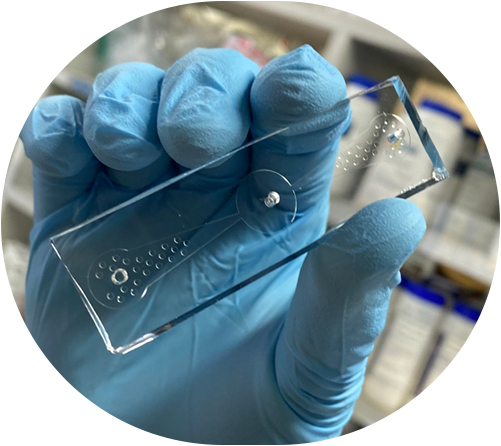

© 선충 암 진단 칩. 양쪽 가장자리에 암세포와 정상세포 배양액을 떨어뜨리면 가운데 방에 있는 선충들이 암세포 쪽으로 몰려갔다. / 명지대

명지대 식품영양학과의 최신식 교수와 장나리 연구원은 지난 20일 미국 샌디에이고에서 열린 미국화학회 연례 학술 대회에서 예쁜꼬마선충으로 폐암 세포를 정확도 70%로 구별했다고 발표했다. 몸길이 1㎜ 정도의 실험 동물인 예쁜꼬마선충은 회충과 같은 선형동물의 일종이다. 연구진은 투명 플라스틱 칩 한가운데 선충을 두고 양쪽 가장자리 공간에 각각 암세포와 정상 세포 배양액을 떨어뜨렸다. 한 시간 지나자 암세포 배양액 쪽으로 선충이 몰려들었다.

국내

약 대신 전기로 질병 치료

대구경북과학기술원(DGIST) 뉴바이올로지학과의 김민석 교수 연구진은 지난 21일 전기자극으로 말초신경의 수초를 강화할 수 있는 전자약을 개발했다고 밝혔다. 수초는 신경세포를 보호한다. 수초가 손상되면 전기신호가 제대로 전달되지 못해 근육 위축, 무감각, 마비 등이 생길 수 있다. 연구진은 쥐의 배아에서 수초가 형성되는 시기에 다양한 주파수의 전기자극을 주면서 수초가 강화되는 것을 확인했다.

국내

2027년, 한국 단독으로 소행성 아포피스 탐사 추진

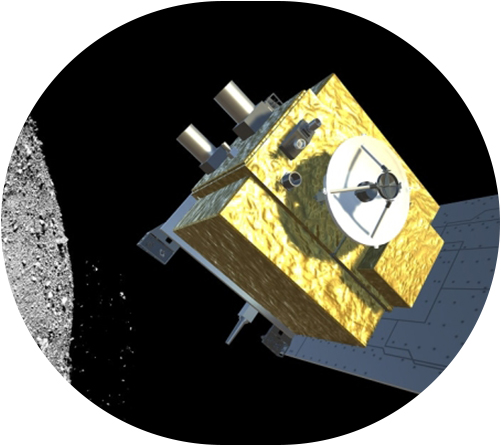

© 소행성 아포피스와 한국 탐사선 상상도. / 한국항공우주연구원

한국천문연구원은 한국항공우주연구원, 국방과학연구소와 함께 국내 최초로 소행성 탐사 임무를 추진한다고 24일 밝혔다. 세 기관은 2029년 4월 14일 지구에 약 3만1600㎞까지 접근하는 소행성 아포피스(Apophis)를 탐사할 예정이다. 아포피스는 지난 2004년 처음 발견된 길이 340m의 소행성으로, 2029년 천리안위성과 같은 정지위성보다 더 지구에 가까이 접근한다. 아포피스 탐사에는 아포피스 탐사에는 한화시스템도 참여한다.

해외

돼지가 꿀꿀대는 소리, AI는 무슨 뜻인지 안다?!

© 동물 언어 해독하는 AI 번역기들 / 각기관

덴마크 코펜하겐대의 엘로디 브리퍼 교수 연구진은 7일 국제 학술지 ‘사이언티픽 리포트’에 인공지능으로 돼지의 소리를 분석해 감정 상태를 92% 정확도로 읽어내는 기술을 개발했다고 밝혔다. 연구진은 돼지 411마리가 태어날 때부터 죽을 때까지 녹음한 파일 7414건을 인공지능으로 분석했다. 논문에 따르면 어린 돼지가 형제를 만나거나 어미 젖을 빨 때처럼 긍정적인 감정일 때는 낮은 소리로 짧게 꿀꿀댄다. 반면 낙인을 찍거나 거세를 당하는 공포 상황에서는 꽥 하고 높은 소리를 냈다.

해외

정자 없이 난자만으로 생쥐가 태어났다

© 정자 없이 난자가 수정란으로 자라는 단성생식으로 태어난 생쥐가 나중에 새끼를 낳은 모습. / PNAS

중국 상하이 자우퉁대 의대 연구진은 생쥐 난자의 특정 유전자를 크리스퍼 유전자 가위로 교정해 정상 자손을 탄생시켰다고 8일 국제 학술지 ‘미국립과학원회보(PNAS)’에 밝혔다. 난자에서 태어난 생쥐는 나중에 자라 새끼까지 낳았다. 정자 없이 난자만으로 자손을 낳는 단성생식이 포유류에서 성공한 것은 처음이다. 앞서 2004년 생쥐의 미수정 난자 두 개를 융합해 새끼를 탄생시킨 적이 있지만, 발생 단계가 다른 두 난자를 이용했다는 점에서 진정한 단성생식은 아니었다.

해외

나이는 숫자에 불과? 중년의 생쥐 회춘시키다

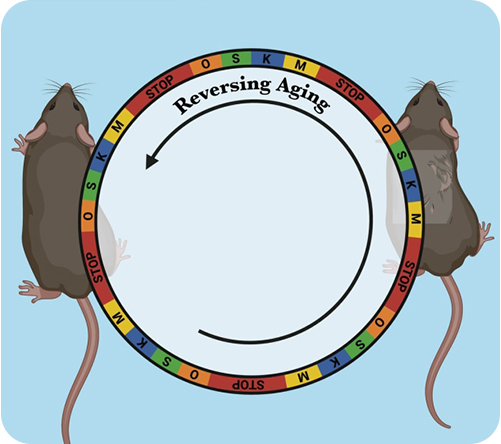

© 미국 과학자들이 중년의 생쥐에게 역분화를 시도해 피부와 장기를 청년 상태로 되돌리는 데 성공했다. / 소크 연구소

미국 소크 연구소의 후안 카를로스 이즈피수아 벨몬테 교수와 바이오기업 제넨텍의 하인리히 야스퍼 박사 연구진은 건강한 중년의 생쥐에 장기간 세포 역분화를 시도해 피부와 장기를 젊은 생쥐와 같은 상태로 바꾸는 데 성공했다고 8일 국제 학술지 ‘네이처 노화’에 발표했다. 벨몬테 교수는 2016년 조로증(早老症)에 걸린 쥐에게 역분화를 시도해 수명을 3분의 1 연장시킨 바 있다. 이번에는 건강한 생쥐에 장기간 역분화를 시도해 성공했다.

해외

인간 유전체 지도 완전 해독!

미 국립보건원 인간유전체연구소(NHGRI) 연구진을 중심으로 세계 33개 연구기관, 과학자 114명으로 구성된 ‘텔로미어 투 텔로미어’(T2T) 컨소시엄은 4월 1일 국제 학술지 ‘사이언스’에 인간 유전체를 완전히 해독했다고 발표했다. 인간 유전체 프로젝트(HGP)는 1990년에 시작돼 2003년에 완료됐지만 유전체를 구성하는 30억쌍의 DNA 중 8%는 기술적 한계 때문에 최근까지도 해독하지 못했다. 이번 연구에는 이화여대를 졸업하고 서울대에서 박사학위를 받은 이아랑 NHGRI 연구원이 관련 논문 6편 중 총괄 논문의 제1저자로 참여했다.

해외

눈동자도 꼼짝 못하던 루게릭 환자,

뇌신호로 “아들 사랑해”

© 루게릭병 환자의 뇌에 삽입한 전극. 64개의 미세 탐침이 운동중추에서 나오는 전기신호를 감지한다. / 스위스 비스 센터

스위스 비스 생물신경공학 센터의 요나스 짐머만 박사와 독일 튀빙겐대 닐스 비르바우머 교수 연구진은 온몸이 완전히 마비된 근위축성 측색 경화증(ALS, 루게릭병) 환자가 생각을 전기신호로 전달해 가족과 의사소통하는 데 성공했다고 22일 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션’에 밝혔다. 36세의 말기 ALS 남성 환자는 뇌 표면에 붙인 전극과 컴퓨터의 도움으로 네 살 아들에게 “내 멋진 아들을 사랑한다”고 말했다. 눈동자도 움직이지 못하는 루게릭병 환자가 생각을 문장으로 전달한 것은 처음이다.

해외

50년 만에 인류를 달에 보낼 로켓,

발사대에 섰다

미 항공우주국(NASA)은 지난 18일 플로리다주 케네디우주센터에서 달 탐사 로켓인 ‘스페이스론치시스템(SLS)’의 모습을 처음 공개했다. SLS는 유인(有人) 달 탐사 임무를 위한 로켓이다. 총 370억달러(약 45조2000억원)가 개발비로 투입됐다. 나사는 2025년까지 달에 우주인을 보낼 아르테미스 프로젝트를 추진하고 있다. 이번에 공개한 SLS는 그 준비 단계로 오는 5월 사람이 탑승하지 않는 아르테미스 1호 임무를 수행한다. SLS는 우주인이 탑승하는 오리온 캡슐을 포함해 높이가 98m이고 무게는 2600t이다.

해외

러시아에 막힌 원웹,

경쟁사 스페이스X 로켓으로 위성 쏜다

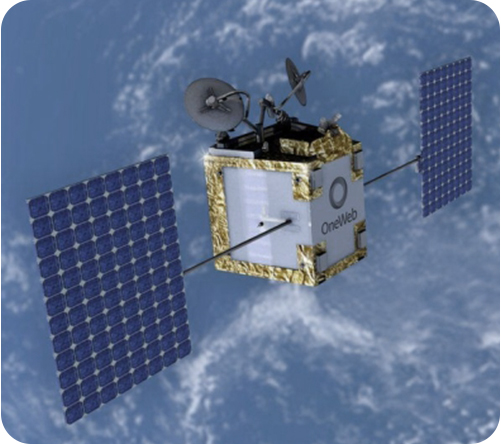

© 원웹의 우주인터넷용 위성 상상도. / OneWeb

영국 원웹이 21일 미국 스페이스X과 팰컨9 로켓으로 우주인터넷용 위성을 발사하는 협약을 맺었다고 밝혔다. 스페이스X의 원웹 위성 첫 발사는 올해 말 진행될 예정이다. 원래 원웹은 앞서 4일 카자흐스탄 바이코누르 발사장에서 러시아 소유즈 로켓에 위성 36기를 실어 발사하기로 했지만, 우크라이나 침공에 대한 서방의 제재와 러시아의 반발로 무산되자 경쟁사에 손을 내민 것이다. 스페이스X 역시 스타링크라는 우주인터넷 사업을 추진하고 있다.

해외

허블망원경, 129억 광년 거리에서 날아온

‘최장거리 별’ 잡았다

미 항공우주국(NASA)은 허블 우주망원경이 129억 광년 거리에서 날아온 별빛을 잡아내는 데 성공했다고 31일 국제 학술지 ‘네이처’에 밝혔다. 우주 관측 사상 가장 멀리 떨어진 별을 포착한 것이다. 이 별은 우주를 탄생시킨 빅뱅이 일어난 지 9억년 만에 생성된 것이다. 지금까지 2018년 90억 광년 거리의 별을 관측한 것이 최장거리 관측 기록이었다. 이번에 발견된 별에는 ‘아침 별’을 뜻하는 ‘에어렌델(Earendel)’이라는 이름이 붙었다.

이영완 기자

1997년 이후 줄곧 과학 분야만 취재하고, 국내 유일 과학기자 기명칼럼 ‘이영완의 사이언스카페’에서 자연과 역사, 문화를 과학으로 풀어내길 좋아하는 이야기꾼