VOL.120 · March 2022

VOL.120 · March 2022

국내

수학 선진국이 된 대한민국

한국이 국제수학연맹의 최고등급을 받으며 수학 선진국에 진입했다. 국제수학연맹은 2월 1일 한국 수학의 국가 등급을 4그룹에서 최고 등급인 5그룹으로 승격을 확정했다고 밝혔다. 한국은 1981년 1그룹 국가로 국제수학연맹에 가입한 이후 최단기간에 5그룹으로 승급한 나라가 됐다. 국제수학연맹은 회원국들을 1그룹부터 5그룹까지 5단계의 등급으로 구분하는데, 회원국들은 국제수학연맹 총회 등에서 등급과 같은 수의 투표권을 부여받는다.

국내

코로나 바이러스 잡는 기술

한국재료연구원 이승훈 박사 연구진은 공기 중에 떠다니는 입자인 에어로졸에 있는 코로나 바이러스를 잡는 플라스마 필터 기술을 개발했다고 7일 밝혔다. 플라스마는 원자에서 전자가 떨어져 나와 이온화된 기체다. 연구진이 개발한 플라스마 필터에 공기가 통과하면 산소에서 전자가 떨어지면서 오존이 만들어진다. 살균 능력이 뛰어난 오존은 코로나 바이러스를 죽인다. 연구진은 플라스마 필터를 통과한 직후 코로나 바이러스가 약 99.8% 이상 비활성화되는 것을 확인했다.

국내

초신성 폭발 직후, ‘최단기록’ 포착

한국 과학자들이 참여한 국제 공동 연구진이 초신성 폭발 직후 가장 빠른 시간에 빛을 관측하는 데 성공했다. 초신성은 스스로 빛을 내는 항성이 죽기 전 마지막 폭발하며 매우 밝은 빛을 내는 것을 말한다. 한국천문연구원은 “초신성이 폭발한 후 1시간 안에 빛을 포착해 초신성의 폭발 과정을 규명했다”고 지난 18일 국제 학술지 ‘네이처 천문학’에 밝혔다. 이번 연구에는 캐나다 토론토대와 미국 카네기연구소, 캘리포니아공대, 애리조나대, 캘리포니아주립대, 라스 쿰브레스 천문대, 미 항공우주국(NASA)이 참여했다.

국내

당뇨병 환자의 실명을 막는 LED 콘택트렌즈

포스텍 신소재공학과의 한세광 교수 연구진은 LED(발광다이오드) 콘택트렌즈로 당뇨병 환자의 실명(失明)을 막는 기술을 개발했다고 23일 밝혔다. 연구결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스’에 실렸다. 대표적인 당뇨병 합병증인 당뇨성 망막 병증은 망막의 미세혈관이 손상되는 질환으로, 시력이 점차 나빠지고 심하면 실명까지도 이를 수 있다. 연구진은 초기 실험을 통해 콘택트렌즈가 근적외선을 무선으로 망막에 전달해 당뇨성 망막 병증을 예방하고 초기 단계 질환을 치료할 수 있음을 확인했다.

국내

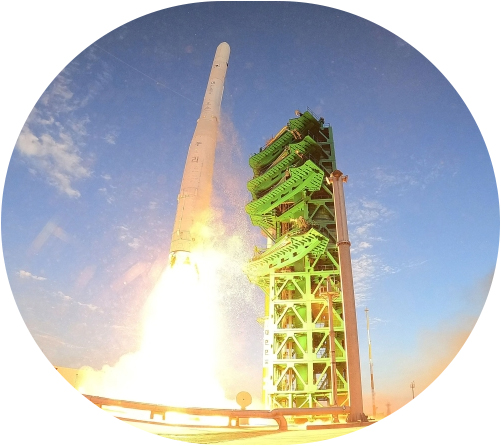

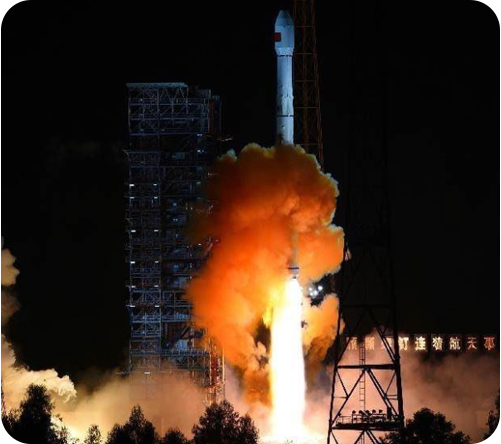

누리호, 다시 우주로!

© 작년 10월 21일 전남 고흥군 나로우주센터 제2발사대에서 발사된 한국형 발사체 누리호(KSLV-ll)가 우주를 향해 비행하고 있다. /고흥=사진공동취재단

과학기술정보통신부는 25일 우주개발진흥실무위원회를 열고 “누리호 2차 발사 예정일은 6월 15일, 발사 예비일은 6월 16~23일로 확정했다”고 밝혔다. 누리호는 작년 10월 21일 발사됐지만 3단 엔진 연소가 조기에 종료되는 바람에 위성 모사체(가짜 위성)를 목표 궤도에 올리지 못했다. 조사 결과, 누리호의 3단 산화제 탱크 내부의 헬륨 탱크 고정 장치가 풀리면서 산화제 탱크 내부에 균열을 냈고 산화제가 누설돼 엔진이 빨리 꺼진 것으로 분석됐다.

해외

둘둘 말리는 디스플레이 개발

© 영국 케임브리지대의 한국인 과학자들이 주도해 개발한 세계 최초의 스마트 직물 디스플레이./영 케임브리지대

영국에 있는 한국 과학자들이 축구 경기장의 전광판을 둘둘 말리는 초대형 커튼으로 대체할 수 있는 스마트 직물(織物) 디스플레이를 세계 최초로 개발했다. 영국 케임브리지대의 김종민 석좌교수 연구진은 10일 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션’에 발광다이오드(LED) 소자와 전극, 센서가 결합된 섬유를 씨줄, 날줄로 삼아 전통적인 직조 기술로 46인치 스마트 직물 디스플레이를 세계 최초로 구현했다고 발표했다. 이번 논문의 공동 제1저자는 최형우·신동욱·이상효 박사이다.

해외

도마뱀 꼬리의 비밀

미국 뉴욕대 아부다비 캠퍼스의 송용억 교수 연구진은 도마뱀이 천적을 만나면 재빨리 꼬리를 자르고 도망가지만, 평소에는 꼬리가 나뭇가지에 부딪혀도 떨어지지 않는 비결을 밝혀냈다고 지난 18일 국제 학술지 사이언스에 발표했다. 연구진은 컴퓨터 모의실험을 통해 도마뱀 꼬리 단면에 있는 미세 돌기들이 에너지를 방출하는 데 최적화된 구조라는 사실을 밝혀냈다. 버섯 모양 돌기 사이의 공간과 미세 구멍에 있는 빈 공간이 잡아당기는 에너지를 흡수해 꼬리를 튼튼하게 유지한다는 것이다. 반면 꼬리를 비틀면 잡아당길 때보다 17배나 쉽게 마디가 잘렸다.

해외

위성 3개 거느린 태양계 소행성 발견

태양계에서 위성을 3개 거느린 소행성(小行星)이 처음 발견됐다. 태국 국립천문연구원의 앤서니 버듀 박사 연구진은 “칠레에 있는 초거대망원경(VLT)로 소행성 130 엘렉트라의 세 번째 위성을 처음으로 관측했다”고 지난 8일 국제 학술지 ‘천문학과 천체물리학 저널’에 발표했다.

소행성은 혜성(彗星)과 마찬가지로 태양 주변을 긴 타원 궤도를 따라 도는 작은 천체이지만, 혜성과 달리 꼬리가 없다. 소행성 130 엘렉트라는 1873년 화성과 목성 사이의 소행성대에서 처음 발견됐다. 길이가 199㎞인 직사각형 모양으로 태양을 5년 주기로 공전한다.

해외

척수에 전극 이식으로

하반신 마비 환자들이 다시 걸었다

© 하지 마비 환자가 척수에 전극을 이식받고 다시 걷는 모습./스위스 로잔연방공대

교통사고로 허리 아래가 완전 마비됐던 환자가 신경에 전극을 이식받고 다시 걸었다. 스위스 로잔연방공대의 그레고어 쿠틴 교수와 로잔대병원의 조슬린 블로흐 교수 연구진은 “1년 이상 하반신이 마비된 환자 3명의 척수신경에 전극을 이식하고 전류를 흘렸더니 다시 걷고 물에서 발차기도 할 수 있었다”고 7일(현지 시각) 국제 학술지 ‘네이처 메디슨’에 밝혔다. 그간에도 마비 환자의 척수에 전극을 이식하고 신경을 자극하는 시도가 있었지만 대부분 척수 손상이 덜해 신경이 온전한 경우였다.

해외

중국산 로켓.. 달에 충돌!

© 2014년 10월 23일 창어5-T1 무인 우주선을 실은 창정-3C 로켓이 발사되고 있다. 다음 달 이 로켓이 달에 충돌한다고 예측됐다./CNSA

3월 4일 달에 중국이 발사한 로켓의 잔해가 달에 충돌하는 것으로 밝혀졌다. 미국의 소프트웨어 개발자인 빌 그레이는 12일 자신의 웹사이트에 중국 창정 로켓의 일부가 달에 충돌한다고 밝혔다. 빌 그레이는 소행성과 혜성 궤도 계산에 쓰는 소프트웨어인 ‘프로젝트 플루토’를 개발한 엔지니어이다. 당초 빌 그레이는 미국 스페이스X의 팰컨9 로켓 잔해가 3월 4일 달 뒷면에 충돌해 20m 크기의 충돌구를 남길 것으로 예상된다고 밝혔다가 데이터를 다시 분석하고 2014년 10월 중국이 창어 5-T1 우주선을 발사한 창정 로켓의 부스터가 달에 충돌한다고 수정했다. 부스터는 로켓의 추력을 높이기 위해 사용하는 보조로켓이다.

해외

공룡 멸종은 어느 봄날에 일어났다

© 6600만년 전 봄날 소행성 충돌로 공룡을 포함해 지구상 생명체 4분의 3이 멸종하는 순간을 그린 상상도./Joschua Knüppe

공룡이 멸종한 날이 북반구의 봄이었던 것으로 밝혀졌다. 네덜란드 암스테르담 자유대의 예론 반데르 루베 교수 연구진은 “6600만년 전 공룡 대멸종을 부른 소행성 충돌은 봄에 발생했음을 화석 증거를 통해 확인했다”고 23일 국제 학술지 ‘네이처’에 발표했다. 당시 길이 10㎞ 소행성이 지금의 멕시코 유카탄 반도에 떨어졌다. 엄청난 양의 가스와 암석이 하늘을 뒤덮어 지구는 햇빛이 차단된 핵겨울을 맞았다. 육상 공룡을 비롯해 지구 생물종 75%가 이때 멸종했다.

해외

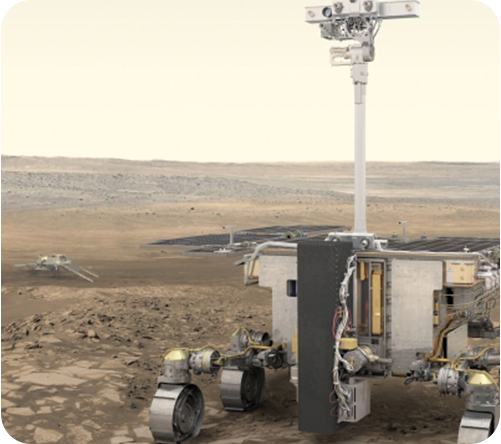

러시아 우크라이나 침공,

화성 탐사에도 ‘불똥’

© 화성의 로절린드 프랭클린 로버 상상도. 러시아의 우크라이나 침공으로 러시아와 유럽의 우주협력이 중단되면 오는 9월 화성행이 어려워질 수도 있다./ESA

러시아의 우크라이나 침공이 우주탐사까지 방해했다. 유럽 우주국(ESA)은 28일 러시아와 협력한 화성 탐사 임무를 올해 계획대로 수행하기 어렵다고 밝혔다. 이는 유럽연합이 우크라이나를 침공한 러시아에 제재를 가한 결과다. ESA와 러시아는 화성 탐사 프로그램 엑소마스(ExoMars)를 함께 준비 중이었다. 올해 9월 카자흐스탄에 있는 러시아 우주기지에서 착륙선과 이동형 탐사 로봇(로버)을 실어 보낼 계획이었다. 하지만 우크라이나 사태로 임무가 2년 더 미뤄질 전망이다.

이영완 기자

1997년 이후 줄곧 과학 분야만 취재하고, 국내 유일 과학기자 기명칼럼 ‘이영완의 사이언스카페’에서 자연과 역사, 문화를 과학으로 풀어내길 좋아하는 이야기꾼